2024.12.06

AI(アロマターゼ阻害剤、フェマーラ アリミデックス、アロマシン)を飲まれている方で骨粗しょう症のお薬を併用されている方も多いと思います。その多くはすでにどこかで骨塩定量という検査を受けられて、骨粗しょう症と診断されておられる方だと思います。骨粗しょう症ではない、とされているが、予防的にお薬を飲まれておられる方もいるかもしれません。ただすでに診断されておられる方は、先に述べたロコモティブシンドロームの予備軍なので気を付けないといけません。

SERM(タモキシフェン)を飲まれている方が、婦人科で子宮内膜が厚くなっていると指摘された、それ自体ではがんだと言われているのではありません。子宮がんの検診が難しいという意味になります。そして実際その確率が上昇しています。

AIを飲まれている方が、骨粗しょう症と指摘された、それ自体骨折している、あるいはロコモティブシンドロームというわけではありませんが、そうしたことが起こりやすい、そして要介護になりやすいという意味になります。そしてその確率が上昇しています。骨折そのものでは直接的な死亡原因になりませんが、ロコモティブシンドローム、そして要介護になればそのことで死亡率も上昇します。

SERMを飲んでおられる方ではだから婦人科での定期検診が必須です。もちろん飲まれておられなくても受けた方がいい。子宮体がんは早期発見されればまず治癒できます。またタモキシフェンを終了すれば子宮内膜は速やかに薄くなっていきます。

AIを飲まれている方も、きちんと荷重運動を心がけ、日光を浴びてバランスの良い食事を心がければ進行を限りなく小さくすることはできます。ただAIをやめてももとにもどる、というものではありません。もともと女性は加齢性の変化で骨粗しょう症を起こしやすい。いったんロコモティブシンドロームに至ってしまえば、なかなか元の状況に戻れません。手術や投薬を行っても、です。運動能力は骨だけではなく、筋肉や神経、そして脳の働きの協調作業なので、どこかが衰えればどこかが元気であっても引っ張られて悪くなるからです。逆もまたしかり、他が元気でもどこかが悪ければ引っ張られて悪くなる。

それを踏まえたうえで、骨粗鬆症に対しての投薬について考えてみたいと思います。

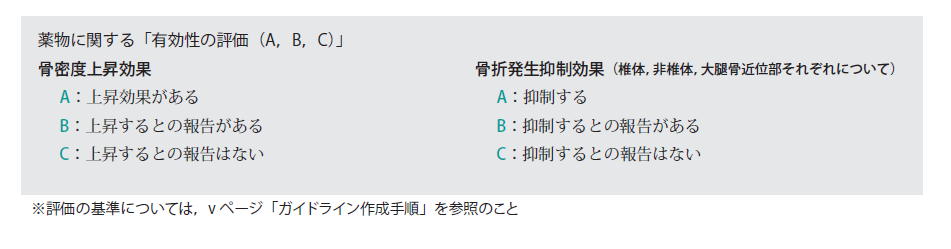

上記の表ははすでに触れました、日本骨粗鬆症学会のHPに無料で公開されていますので、必要でしたらそちらでご覧ください。

http://www.josteo.com/ja/guideline/doc/15_1.pdf

もしすでに骨粗しょう症で加療を受けておられる方がおられたらお薬手帳を読まれればこれと照らし合わせができるでしょう。

上の表をみればカルシウムを飲んでもそれ単独では効果が証明されていないことがわかります。ただ多くの場合こうした薬剤は併用して出されているのでその点では注意が必要です。

また大腿骨近位部骨折について大体はCランクにされていますが、前回触れました通り、頻度自体が椎体骨折よりも少ないため、データが十分でない可能性があります。そこで骨密度の上昇効果がAで、椎体骨折の抑制効果もAであれば、効果としては十分と判断しても問題ないと思われます。

デノスマブはオールAのお薬ですが、乳がんの骨転移の際に使われるお薬なので一般的ではありません。副甲状腺ホルモン剤も一般の骨粗鬆症に対して処方されることはまれでしょう。

ここでSERM(タモキシフェンもこの仲間)がダブルAであることは注目に値します。女性ホルモン単独ではなかなかダブルAになっていませんが、SERMはダブルAです。

それ以外でダブルAが期待でき、一般にもよく処方されているのは”ビスフォスファネート”でしょう。乳がんでAIを処方されておられる方でなくても、骨粗しょう症の女性にはほぼこれが処方されていると思います。

でもこのビスフォスファネート、副作用はないのでしょうか?

実は代表的な副作用が二つあります。腎障害と”顎骨壊死”です。

腎障害は内科で見てもらうしかないでしょう。

顎骨壊死ですが、私自身、担当させていただいた患者さんの中でも多く経験しております。その意味から稀ではなく、決して無視できない副作用と考えています。

乳がんの患者さんを診療していると歯科の先生からよく問い合わせをいただきますが、たいていはビスフォスファネートの処方歴に関するものです。それも顎骨壊死を起こして受診したからではなく、普通の齲歯や歯槽膿漏などで、みなさんもよく受けておられる治療や処置を行う際に問い合わせをいただいています。それはこうした一般的な歯科治療を行うに際して、このビスフォスファネートが悪さをするからなのです。それは最終的に歯科治療を行うことで、顎骨壊死の引き金になるような悪さをしてしまうのです。

ビスフォスファネートは上の表にも示しましたが、何種類もあります。しかしそしてそのすべての添付文章の副作用の欄に顎骨壊死の記載があります。これは薬剤の性質上、避けようがない副作用だからです。

「骨は生きている」 よくそう言われます。

石のように死んでいるのなら、骨は骨折しても再生できないはずです。

生まれたての赤ちゃんにも骨はあります。そして成長に応じて骨も大きく、長くなっていきます。つまり骨は石のようなものではなく、常に変化しているのです。これは造骨細胞と、破骨細胞のふたつの細胞のコンビネーションによります。

骨はもともとカルシウムの貯蔵庫として発生し、陸上生活を送る進化をした際に体を支える役割を持ちました。順番としてはカルシウムの倉庫の役割の方が優先で、先です。

造骨細胞は骨を作る、というよりもカルシウムをそこに蓄える、破骨細胞はカルシウムを倉庫から持ってくる役割を持ちます。これが非常によくできていて、陸上生活を送るように進化してからは、この二つがうまく働いて、いい具合に骨の形、大きさを調整しています。そして折れたり、ひびが入った際にはダメになった部分を壊し、新たに作り直すことをやっているのです。

たとえば成長に合わせて骨を大きくする際に、造骨細胞だけではうまくいきません。それだとバームクーヘンや木の年輪のようにただただ周りに骨が引っ付いていくだけになります。単純な構造しか作れない。小さな骨がそのまま大きな骨に入れ替わったように変化するのは不要なところ、ダメになったところはいったん壊して、一から作り直す、その絶妙なバランスがあるからできることなのです。

ビスフォスファネートはこの破骨細胞の働きを阻害する薬なのです。

だから歯という自分の力ではもともと治せない骨の一部を扱う歯科医の先生には鬼門になります。齲歯でかぶせる、かぶせを直すなどだけならいいのですが、例えば抜歯、インプラントなど、あごの骨に関係する治療が必要な場合、あごの骨を自分で治してくれる働きが弱っている方では治療の難易度が飛躍的に上がるのです。特に歯科治療では口の中でいったん骨がむき出しになります。というよりも歯はそもそもむき出しの骨です。骨髄(歯髄)にも治療は及びます。

ここに細菌感染が及ぶ、あるいはすでに及んでいる場合、もともと治療が難しいだけではなく、造骨細胞、破骨細胞の絶妙なコンビネーションが期待できなくなってしまうと、まるで切創を縫合し、糸を抜いても全く傷がついていない、開いてしまう、そんな状態に近くなってしまうのです。

顎骨壊死はその最終的な状況で、あごの骨が溶けて、壊死してしまうことを言います。口腔外科の先生が何とか他から骨を持ってきたり、健康な骨をつないでブリッジのようにボルトで固定したりしてみるのですが、その骨自体を治す働きが阻害されているので、根本的には治療できないのです。

その時点から咀嚼、つまり食事をとることがずっと障害されることになります。これは決して無視できない重篤な副作用だといえます。少なくともこうした副作用を知らないで長期に飲用し続ける薬ではないと思います。

翻って、AIで骨粗鬆症をおこしても、ビスフォスファネートを飲めばいい、骨粗鬆を起こすかもしれないけれど、ビスフォスファネートを予防で飲んでおけばいいだろう、とはとても思えないのです。

たいしてSERM タモキシフェンは骨保護作用を持ちます。

どうですか? SERMか、AIか、決められなくなったでしょう。

その人その人の年齢、健康状態による、主治医としっかり話し合わないと決められないはず、私がそう言っているのがこれでわかっていただいたのではないでしょうか。

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103