2023.07.15

乳がんのなかには,病理学的に分類されている、粘液がん,管状がん,腺様(せんよう)囊胞(のうほう)がんと呼ばれる特殊型があります。こうした特殊型の中には通常の乳がんとは予後や薬物療法の適応基準が異なるものがあります。それぞれの病態に応じた治療方針がガイドラインで示されています。

ここでは小葉癌と呼ばれる特殊型乳がんの中では比較的頻度の高い乳がんについて、その管理にどのような違いがあるのか、2023年のマイアミ乳がんカンファレンスで、FASCOのタリ・A・キング医師が、特徴、予後、最適な管理の観点から、より一般的な乳管がんとの違いについて説明してくれています。

キング博士は、ダナ・ファーバー/ブリガムがんセンターの集学的腫瘍学の副議長および乳房外科部長であり、ハーバード大学医学部の女性がん分野の外科学の教授でもあります(日本で言えば東大医学部の教授であり、東大附属病院の部長もしておられるような方、凄い…。でも今回は皆さんにもわかりやすいように不肖私が少し説明を足しながら触れていきます。)。

小葉癌は接着タンパク質とよばれる細胞同士をくっつける働きをするE・カドヘリンという物質を持っていないことが特徴です。

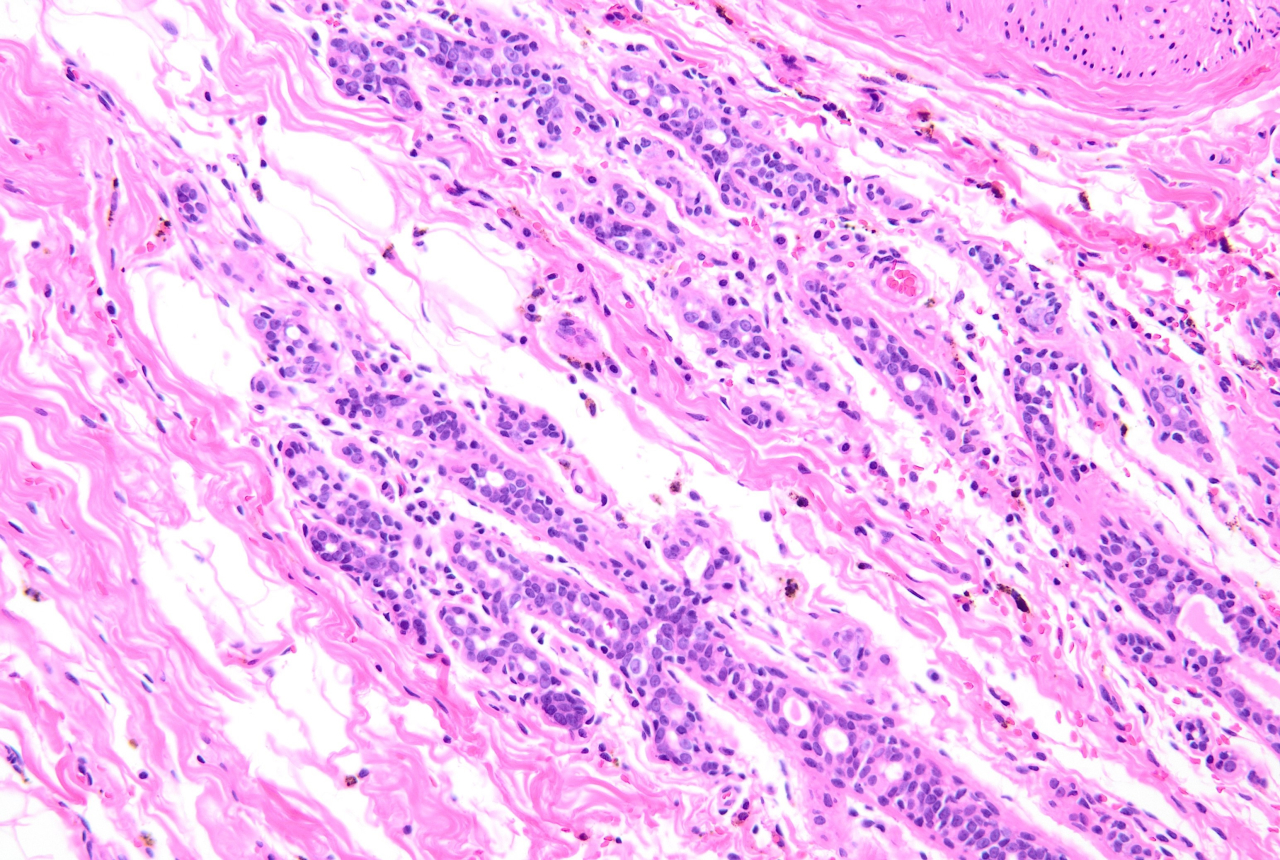

古くから理解されている浸潤性小葉がんは、顕微鏡で見たときに小さな丸い核を持つ単形細胞を特徴とします。そして、細胞間の接着因子であるE・カドヘリンを持たないことから推察できるように、しっかりした構造を構築せず、乳房を通してびまん性に広がる浸潤性の成長パターンをとります。(対して乳管癌は、E・カドヘリン陽性でそのタンパクを発言しており、その名前の通り、乳管構造を取りながら発育します。”浸潤性が高い”、ことは しみこみやすい、ということと同じです。つまり小さながんであっても転移しやすいのではないか、広がりやすいのではないか、と考えられたのです。)

1970 年代から 1980 年代にかけて、小葉がんという乳がんが存在し、その組織学的な特徴がよりよく認識されるようになると、当時の外科医は小葉がんを乳管がんとは別に治療すべきかどうかを疑問視し始めました。この悪性腫瘍をより深く理解するために、過去にさかのぼっての研究が行われましたが、最初の前向き研究は 2008 年まで発表されませんでした。(過去の小葉癌を見直してみて、どのように治療し、どういう経過をたどったか、を調べてみたということ。小葉癌であることを意識して治療しているわけではない。前向き研究では小葉癌を認識したうえで治療を行ってどうだったか、を調べるものになるので、内容的には異なる結果になる)。

組織学的サブタイプの比較

国際乳がん研究グループ (IBCSG)によって、中央病理検査が組織され、そこで組織像が記録された 13,000 人を超える患者を対象とした 15 件の試験の結果が得られています。それをまとめました。

IBCSG は、小葉がんは乳管がんと比較して、より高齢者に多い、より大きな腫瘍で発見されることが多い、および乳房全摘で対応されることがより多い、ことを発見しました。これは過去の症例の検討からすでに指摘されていました。

新たな発見もありました:乳管がんであるか、小葉がんであるか、はその初期にはあまり差がないものの、時間経過に伴って差が出てきます。具体的には再発無しで生存されている割合(PFS)、そして全生存割合(OS)ともに差が出ます。小葉がん患者のPFSは術後6年まで、乳管がん患者よりも著しく低いです。10年のOSで見たとき、小葉がんは乳管がんに有意に劣っていました。(小葉がん患者さんは乳管がん患者さんと比較して、術後6年間は再発しやすい傾向があります。さらに10年後に見たとき、亡くなってしまわれる方も小葉がんの方の方が確率が高いことがわかっています。つまりやはり予後は悪いのです。)

また、ほとんどの小葉がんはエストロゲン受容体陽性であり、そのような患者ではあまり術後早期には再発せず、何年もたってからの晩期再発がより一般的であることが知られています。しかし小葉がんではそれがそうではありませんでした。

「曲線の形状は、エストロゲン受容体陽性患者とエストロゲン受容体陰性患者で類似しており、予後に対する時間依存的な影響がエストロゲン受容体の状態とは無関係であることを示唆しています」とキング博士は述べました。(これはつまりホルモン受容体陽性の小葉がんと、稀ではありますが、陰性の小葉がんで予後が変わらない、ということを意味します。乳管がんではこれは全く異なります。術後早期の再発は圧倒的にホルモン受容体陰性乳がんで多い傾向があります。)

また、局所再発率(温存ならば残された乳腺、切除後の皮膚や腋窩のリンパ節での再発)は小葉がんと乳管がんで同様でした。しかし頻度で見たとき乳管がん患者では局所再発>遠隔転移です。小葉がん患者では局所再発<遠隔再発です。ゆえに局所再発率が同じであるならば、遠隔転移は小葉癌で明らかに多いということになります。乳がんが遠隔転移する場合、乳管がんは骨に広がる傾向があったのに対し、小葉がんは腹膜、卵巣、消化管に広がる傾向がありました。小葉がんでは肺への再発はあまり一般的ではありませんでした。

小葉がんは乳管がんと比較して、

1 高齢者に多い

2 大きな腫瘍で発見されることが多い

3 乳房全摘で対応されることがより多い

4 術後6年間は乳管がんよりも再発しやすい

5 10年後に見たとき、亡くなってしまわれる方も小葉がんの方の方が確率が高い

6 ホルモン感受性の有無によって予後があまり変わらない

7 乳管がんが骨に転移しやすいのに対して小葉がんでは腹膜、卵巣、消化管に転移しやすい。

乳がんの発症リスクに関しても異なる可能性がある

小葉がんの危険因子も、乳管がんに関連する危険因子とは異なる可能性があります。

ホルモン曝露に関する25件の観察研究のメタアナリシスでは、小葉がんと乳管がんについて、ホルモン補充療法、初潮年齢、閉経年齢とのより強い関連性が見られました。

ホルモン補充療法を以前または現在使用している人の中で、小葉がんの相対リスクは 2.0 であったのに対し、乳管がんの相対リスクは 1.5 でした。いくつかの個別の研究では、小葉がんに関連するリスクが 3 倍増加することが判明しました。(つまり女性ホルモンへの暴露とより強い関係があります)

小葉がんの最も強い危険因子は、上皮内小葉がん(LCIS)と以前の診断されたことがある、です。

上皮内小葉がん(LCIS)は浸潤性小葉癌と同じ細胞学的特徴を共有しますが、細胞は末端管小葉単位に限定されています。サーベイランス、疫学、および最終結果のデータによると、上皮内小葉がんの診断後のその後の乳がんのリスクは、10 年で 11%、20 年で 20%、つまり年間約 1% です。上皮内小葉がんは乳管がんと小葉がんの両方の危険因子ですが、このグループでは小葉がんが圧倒的に多く、その後発生するがんの約 30% が純粋な小葉がん、または乳管がんと小葉がんの混合です。

(筆者注: 乳管がんが周囲の組織に診断せず、乳管内にとどまっている場合は、非浸潤性乳管がん(DCIS)と呼ばれます。転移をしないという特徴があり、切除で完全に根治せしめることが可能なので、ステージも0とされます。いわば”前がん状態”ともいえる状態と思います。

同じく小葉がんにも浸潤性と非浸潤性の分類があり、DCISに対してLCISと呼ばれます。当然転移せず、ステージも0扱いです。

たとえば温存切除後に、DCISと診断された場合は、断端陰性でとり切れていることが必須であるとされ、残存乳房へ放射線治療も施行されます。対してLCISは断端の追求は厳密ではなく、放射線治療も施行せず、経過観察とされる傾向が強いです。臨床的には扱いに差があります。

この論文では、しかしそうして放置されている乳腺には後に年間1%で乳がんが発生しますよ、と注意しているわけです。)

これも続きます・・・(最近長いものが多くてすいません)

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103