2025.07.04

「重度の更年期症状を経験している女性や、例えば卵巣がんや卵巣嚢腫などで摘出を受けるなどしてホルモンレベルに影響を与える手術を受けた女性の生活の質は大きく損なわれます。ホルモン補充療法は、そういった問題を大きく改善することができます」と、国立衛生研究所(NIH)国立環境衛生科学研究所(NIEHS)の筆頭著者であるケイティ・オブライエン博士は述べています。

「本研究は、そうした様々な種類のホルモン補充療法に伴うリスクについての理解を深めるものであり、患者と医師が正しい情報に基づいた治療計画を立てるのに役立つことを期待しています。」

Hormone therapy use and young-onset breast cancer: a pooled analysis of prospective cohorts included in the Premenopausal Breast Cancer Collaborative Group

Lanset Oncology Volume 26, Issue 7, p911-923, July 2025

今回ケイティ・オブライエン博士らは、E-HT(エストロゲン単独療法)療法と、EP-HT療法(エストロゲン+プロゲスチンホルモン療法)の、2種類の一般的なホルモン補充療法が55歳未満の女性の乳がんリスクに影響を与える可能性があることを明らかにしました。

E-HT療法(エストロゲン単独療法)を受けた女性は、ホルモン補充療法を受けなかった女性よりも乳がんを発症する可能性が低いという結果でした。

さらに、エストロゲン+プロゲスチンホルモン療法(EP-HT療法)を受けた女性は、このタイプのホルモン療法を受けなかった女性よりも乳がんを発症する可能性が高いという結果でした。

本研究で分析された2つのホルモン補充療法は、更年期障害や子宮摘出術、卵巣摘出術後の症状管理によく用いられます。E-HT療法は、子宮がんリスクとの関連が知られているため、子宮摘出術を受けた女性にのみ推奨されます。

ケイティ・オブライエン博士らは、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの55歳未満の女性45万9000人以上のデータを含む非常に大規模な分析を実施しました。

E-HT(エストロゲン受容体拮抗ホルモン療法)を受けた女性は、E-HTを受けたことがない女性と比較して、乳がん発症率が14%低下しました。注目すべきは、この予防効果は、E-HTを若い年齢で開始した女性や、より長期間使用した女性でより顕著であったことです。

一方、EP-HTを受けた女性は、EP-HTを受けなかった女性と比較して乳がん発症率が10%高く、EP-HTを2年以上使用した女性は、EP-HTを受けたことがない女性と比較して、乳がん発症率が18%高くなりました。

著者らによると、この結果は、EP-HT使用者の55歳までの乳がん累積リスクが約4.5%となる可能性があることを示唆しています。一方、このタイプのホルモン療法を一度も使用したことがない女性では4.1%、E-HTを使用した女性では3.6%でした。

| 子宮がん | 乳がん | |

E-HT療法 エストロゲン単独 | リスクを上昇させる そのため原則子宮を摘出されている人にしか勧められない | リスクは低下する |

EP-HT療法 エストロゲン+プロゲステロン | リスクは上昇しない | リスクが上昇する |

さらに、EP-HTと乳がんの関連性は、子宮摘出または卵巣摘出術を受けていない女性で特に高い傾向がありました。このことは少なからず女性ホルモンがベースに分泌されている可能性がある女性に、さらにEP-HTによる補充を行うと、より乳癌のリスクが上昇することを示唆しています。子宮がある状態では原則としてEP-HTが考慮されるため、これは乳がんの観点からみるとホルモン補充療法開始の際にリスクを評価するのであれば、婦人科手術の既往を考慮することの重要性を浮き彫りにしていると研究者らは指摘しています。

「これらの研究結果は、ホルモン補充療法を検討する際には、その人その人それぞれに個別化された医療アドバイスが必要であることを示しています」と、NIEHSの科学者で上級著者のデール・サンドラー博士は述べています。

「女性とその医療従事者は、更年期に伴う症状の緩和のメリットと、ホルモン補充療法、特にEP-HTに伴う潜在的なリスクを比較検討する必要があります。子宮と卵巣が正常な女性の場合、EP-HTによる乳がんリスクの上昇があることは重要で、適応には慎重を要することを示しています。」

著者らはまた、今回の研究は、高齢女性および閉経後女性におけるホルモン補充療法と乳がんリスクとの同様の関連性を示した過去の大規模研究と整合していると指摘しています。

私のブログでも過去にこの問題について、大規模な研究結果を紹介しています。

今回の新たな研究は、これらの知見を若年女性にも拡張し、閉経期を迎える女性の意思決定を支援するための重要なエビデンスを提供するものであるといえるでしょう。

2025.07.03

私は男性なのでわかりようがないといえばないのですが、女性で更年期障害で悩まれている方は意外と多いという印象です。こうした方々は、婦人科で相談します。そうすると女性ホルモンの補充療法を受けることになる。女性ホルモンはどちらにしても年齢によって減少していくのですが、それが急激だから更年期障害が強く出てしまう。だからそれを補うことによって、ホルモンの急激な減少をすこし緩やかにして、更年期になれる期間を作ろうという考え方です。ですのでホルモン補充療法もいずれは少量になります。一生補充するということは原則ありません。

ただこうした治療を受けておられる方が、乳がんが気になるのできてみました、というパターンが増えています。本来下がってしまうタイミングで補充すれば、いわば若返ることになる。若い人の乳がんは進行も早く予後不良のことが多い。私もそのリスクがあるのではないか。なによりそんな年齢とともに減るホルモンを足すなんてことをして大丈夫だろうか?

そう思われる方は多いでしょう。今回そのホルモン補充療法と乳がんについての話です。

女性ホルモンと呼ばれるものは一般的には”エストロゲン”です。これは卵巣ホルモンと呼ばれるものです。女性に特有の現象として生理がありますが、この生理はエストロゲンだけで起こされるものではない。黄体ホルモンと呼ばれるプロゲステロンも関与します。この二つのホルモンのダイナミックな変化が生理という現象に結び付いています。

女性の体は、約1か月のサイクルで「妊娠に備える準備」と「リセット」を繰り返しています。このサイクルを調整しているのが、主にエストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンです。

そこで更年期障害に対するホルモン補充療法ですが、エストロゲンを足す、そしてエストロゲンとプロゲステロンの両方を足すという考え方が出てきます。もちろん閉経に伴う更年期障害ですから、閉経前に戻すという考え方からはこの両方を補充する方が自然に思えます。

エストロゲン単独補充療法(エストロゲンのみを使用するホルモン補充療法)のことを指します。

「unopposed(拮抗しない)」という語は、「プロゲスチン(黄体ホルモン)を併用しない」という意味になります。エストロゲン単独で補充すると、子宮内膜が増殖するのですが、生理が来ないため、増殖ばかりが継続します。このため増殖症や子宮体がんのリスクが上がるため、子宮がある女性には通常推奨されません。しかし、すでに子宮摘出(子宮全摘)をしている女性ではこのリスクがないため、エストロゲン単独療法(unopposed estrogen therapy)が選択されることがあるのです。

ですので、子宮が残っている女性には原則禁忌(子宮内膜が刺激され、子宮がんリスクが上昇するため)、乳がん既往歴がある場合や血栓症リスクが高い場合には慎重投与または禁忌とされます。

| 製品名 | 成分 | 投与形態 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| エストラーナ®テープ | エストラジオール | 経皮パッチ | 生体同一型。肝臓を経由せず副作用が少ない。 |

| クリマラ®テープ | エストラジオール | 経皮パッチ | エストラーナと同様。貼付面積がやや小さい。 |

| プレマリン®錠 | 結合型ウマエストロゲン(CEE) | 経口錠 | 日本でも古くから使われる。 |

| ジュリナ®錠 | エストラジオール(生体同一型) | 経口錠 | 体内の自然なエストロゲンと同一構造。用量調整可能。 |

対照的にEP-HT療法とは、子宮が残っている女性に用いられる治療で、プロゲスチンで子宮内膜を保護し、がんのリスクを減らします。

| 使用薬剤 | 成分 | 投与形態 | 特徴・備考 |

|---|---|---|---|

| エストラーナ®テープ + デュファストン® | エストラジオール + ジドロゲステロン | パッチ + 錠剤 | 代表的なHRTの組み合わせ。自然な月経周期に近い。 |

| クリマラ®テープ + デュファストン® | エストラジオール + ジドロゲステロン | パッチ + 錠剤 | 同様の経皮製剤。肝初回通過を避け副作用が少ない。 |

| エストラーナ® + プロベラ® | エストラジオール + メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | パッチ + 錠剤 | 長期処方でも比較的安定したプロゲスチン作用。 |

| プレマリン® + プロベラ® | 結合型エストロゲン + メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | 錠剤 + 錠剤 | 子宮内膜保護のため必ず併用。 |

ここまで ホルモン補充療法を、E-HTとEP-HTの二つに分けて、子宮がんの観点から話をしてきました。もちろん婦人科でこれらのお薬を処方してもらっていて、定期的に子宮がんの検診をされておられる方であれば、子宮がある方でE-HTをされていても過度に心配なさる必要はないと考えます。

ただ今回はこのE-HT療法と、EP-HT療法と、乳がんとの関係について考察していきたいと考えています。

2025.06.24

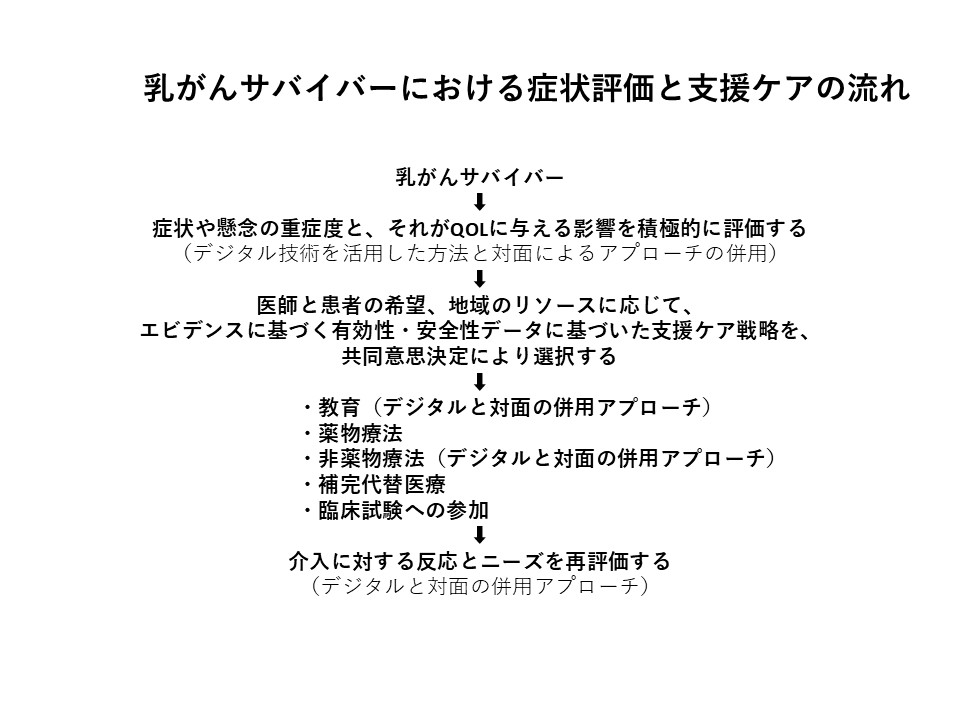

がんサバイバーのフォローアップケアについては、いくつかのモデルが提案されてきましたが、これらを実際に成功裏に運用するには、医療機関における人的・物的資源への依存が大きいのが現状です。

このようなアプローチでは、チームベースの多職種連携ケアの利点や、支援サービスの統合といった本来得られるべき効果が十分に活かされておらず、乳がんサバイバー(BCS)の多様なニーズへの対応において重大なギャップが残されているため、包括的かつ質の高いサバイバーシップケアの提供が妨げられています。

サバイバーシップケアには、以下のような一般的な障壁があります。

eヘルス技術(電子的健康支援技術)は、サバイバーシップケアを「より積極的で、個別化され、予防的で、参加型のモデル」へと変革する可能性を持っています。患者が発信する情報や臨床データの収集・処理・共有・分析を効率化することで、eヘルスは以下のような利点をもたらします。

実践例:Table 3では、eヘルス技術を活用した実践的なサバイバーケア強化の取り組み例を紹介しています。この表は、各技術の活用可能な領域・現時点でのエビデンス・導入状況をまとめたものであり、今後の導入や展開の方向性を理解する上での指針となります。

|

用途 |

技術の例 |

活用機会 |

エビデンスおよび実装状況 |

|---|---|---|---|

|

症状のモニタリングと管理 |

モバイルアプリ、ウェアラブルデバイス |

患者報告アウトカム(PROs)の収集、症状の記録と傾向の追跡、異常値の早期発見 |

PROsによるケアの質向上が示されており、臨床試験での実装が進んでいます。 |

|

教育とセルフマネジメント支援 |

ウェブベースのプラットフォーム、ビデオ教材、インタラクティブツール |

情報提供による意思決定支援、治療順守の促進、健康行動の改善 |

患者の知識向上と自己効力感の増加に関するエビデンスがあり、実装が進行中です。 |

|

遠隔医療とデジタルカウンセリング |

ビデオ通話、チャットボット、オンライン心理支援サービス |

地理的制約のある地域でも専門家にアクセス可能、心理社会的支援の提供 |

コロナ禍で急速に拡大し、BCSに対する満足度と成果の改善が報告されています。 |

| 行動変容の促進 | テキストリマインダー、ゲーミフィケーションアプリ、ウェアラブル連携アプリ | 運動・食事・禁煙などの健康行動を促進、リマインドによる治療遵守支援 | 一部RCTにて有効性が示されており、研究開発段階から実用段階への移行が進んでいます。 |

| ケアの連携と調整 | 電子カルテ連携、共有プラットフォーム、患者ポータル | 医療機関間・多職種間の情報共有、退院後の継続的フォローアップ | 実装にはシステム統合とプライバシー対策が必要であり、制度面・技術面の課題もあります。 |

サバイバーシップケアにおけるデジタルヘルスは、急速に進化している分野であり、非常に大きな可能性を秘めています。しかし、今後の研究においては、実現可能性や臨床的有用性の実証にとどまるのではなく、より包括的な評価が求められます。具体的には、これらのツールを持続可能なケアモデルに統合するための戦略的な実装方法や、その効果の検証に焦点を当てる必要があります。また、多様な患者集団において公平なアクセスを確保することも重要な課題です。

まとめ

圧巻のまとめでさすがとしか言いようがないです。我々専門医が日常に気を付けてみていること、みなければならないことが、数値化されてすべて触れられています。また最後にはデジタルの活用についても触れています。

私のこのブログも言葉では伝えきれないものをカバーするために始めました。今では私の患者さん以外の方が多く読んでくださっているようで喜んでおります。これからもよろしくお願いします。

2025.06.24

リンパ浮腫とは、高タンパク性のリンパ液が間質空間に慢性的に貯留することにより、四肢やその他の体の部位に腫脹を引き起こす、生涯にわたる慢性疾患です。この状態は、リンパ系の損傷や輸送機能の破綻により、リンパ液を適切に移動できなくなることで発生します。

乳がんとその治療に伴って生じる二次性リンパ浮腫は、特に乳がんサバイバー(BCS)に多くみられ、推定20~30%の患者さんに発症します。

慢性的な乳がん関連リンパ浮腫は、腕・前腕・手、あるいは乳房や胸壁の腫れとして現れることがあります。リンパ浮腫は蜂窩織炎(セルライト)を発症しやすくなるだけでなく、機能障害、疼痛、心理社会的問題も引き起こし、生活の質(QOL)やメンタルヘルスに悪影響を及ぼします。

また、リンパ浮腫は経済的負担も大きく、罹患していないBCSと比べて自己負担医療費が高くなる傾向があります。(これは意外と見落とされがちです。保険収載されていない治療が多いのです。)

そのため、監視・予防・早期発見および治療介入を行うことが重要であり、腫脹の進行や合併症を防ぎ、医療費の削減にもつながることが示されています。

リンパ浮腫のリスク因子は多岐にわたりますが、主な因子としては以下のものがあります。

ALNDの手術範囲が広いほどリンパ浮腫のリスクは高くなります。一方、センチネルリンパ節生検(SLNB)は、ALNDと比較してリスクが低いとされています。

Naoumらの研究では、5年間のリンパ浮腫累積発生率は、ALNDで24.9%、SLNBで8.0%と報告されています。また、放射線の種類と照射領域もリスクに影響を与えており、SLNB+領域リンパ節照射で10.7%、ALND+領域リンパ節照射で30.1%のリンパ浮腫が確認されています。

さらに、タキサン系化学療法の使用がリンパ浮腫のリスクを高める可能性があると指摘されています。

肥満も重要なリスク因子であり、BMIが25~29の過体重の方ではリスクが上昇し、BMIが30を超える肥満者ではさらにリスクが高まるとされています。

また、最近の研究では、農村部(地方)に居住していることもリンパ浮腫のリスク因子として報告されています。(これは土いじり、草抜きなど、小さなけがを手に負ってしまって細菌感染する機会が多くなるからではないか、と考えられます。)

乳がん関連リンパ浮腫は、症状による負担が大きく、経済的にも大きな影響を与える慢性疾患です。近年では、前向きなサーベイランス(監視)と予防を組み合わせたモデルが標準的なケアとして注目されており、患者の転帰の改善とコスト削減の両立が期待されています。

最新のガイドラインでは、監視と早期発見の重要性が強調されており、リスクのある患者さんに対して治療開始前に基礎測定を行うことが推奨されています。また、生体インピーダンス法(bioimpedance spectroscopy)の利用により、無症候性の早期リンパ浮腫(subclinical lymphedema)を検出する手段としての有用性も近年注目されています。(これは体脂肪率がはかれる体重計がありますよね。あの理屈と同じ方法です。体のある部分に異常に水分の組成が大きければそこには浮腫があると考えられます。)

サーベイランスを行うことで、まだ可逆的な段階にある無症候性のリンパ浮腫を早期に発見できるため、慢性の乳がん関連リンパ浮腫への進行を防ぐことが可能です。しかし、このような予防プログラムへのアクセスが限られている現状もあります。

リンパ浮腫のモニタリングには、以下のような複数の方法が用いられています。

巻き尺による測定はコストが低いという利点がありますが、測定者間の誤差が大きいという課題があります。一方、生体インピーダンスを用いたモニタリングは、リンパ浮腫の慢性化を大幅に抑制できることが複数の研究で示されています。たとえば、PREVENT試験では、生体インピーダンスでモニタリングされ、圧迫療法を受けた患者の92%が、3年間にわたって慢性リンパ浮腫に進行しなかったことが報告されています。

典型的なサーベイランスモデルは以下の要素を含みます。

生体インピーダンスのスコアが上昇した場合は、早期介入として昼間の間、圧迫用スリーブなどを1か月間装着します。その後再測定を行い、スコアが正常範囲に戻っていれば圧迫装着は中止し、通常のサーベイランスに戻ります。

もし臨床的な腫脹が認められた場合には、複合的除圧療法(CDT:Complete Decongestive Therapy)が推奨されます。

リンパ浮腫の監視、そして対応するには、理学療法士の協力が欠かせませんね。当院には常勤してくれています。

乳がん関連リンパ浮腫の評価には、周径測定(巻き尺)、生体インピーダンス法、ペロメトリー(光学式計測)、リンパシンチグラフィー、インドシアニングリーン(ICG)リンパ管造影など、さまざまな方法が用いられます。

リンパ浮腫は進行の可能性がある疾患であるため、早期発見と治療の開始が極めて重要です。

リンパ浮腫の治療においては、複合的除圧療法(CDT:Complete Decongestive Therapy)と圧迫着衣(compression garments)が中心的な役割を果たします。

CDTはリンパ浮腫の体積を減少させることを目的とし、以下の要素を含みます。

この治療フェーズの後には、日中の圧迫着衣の装着と、自己リンパドレナージ(self-MLD)を含む生涯にわたる自己管理が必要となります。リンパ浮腫の重症度に応じて、夜間用の圧迫着衣や在宅用空気圧ポンプ装置の使用が適応になることもあります。皮膚の衛生管理は感染予防のために極めて重要です。

近年の研究では、かつて推奨されていなかった抵抗運動を含む運動療法が、リンパ浮腫の管理において効果的であることが示されています。

さらに、外科的治療の選択肢もあります。代表的なものに、リンパ管静脈吻合術(lymphatic-venous anastomoses)などのマイクロサージェリー(顕微鏡下手術)があり、近年では予防的に用いられる場面も出てきています。

また、進行したリンパ浮腫で脂肪・線維組織の割合が高い場合には、吸引法(脂肪吸引)を用いた減容手術も選択肢として検討されます。

これに関しては形成外科のDrの助力が必須です。当院と同じビルにはこのリンパ管静脈吻合術(lymphatic-venous anastomoses)などのマイクロサージェリー(顕微鏡下手術)の名手の先生がおられます。

2025.06.24

乳がんに対する手術、すなわち乳房部分切除術(ルンペクトミー)、乳房温存術、乳房全摘術、センチネルリンパ節あるいは腋窩リンパ節郭清(ALND)、および乳房再建術は、長期的にさまざまな後遺症を引き起こす可能性があります。

これには以下のような症状が含まれます。

・しびれ・感覚の鈍麻(防御感覚の喪失)・疼痛・異常感覚(ピリピリ感など)・関節可動域の制限・筋力低下・美容上の変形・ボディイメージの悪化・性的満足度の低下

Marcoらは、こうした機能障害の範囲を以下の3つに分類しています。

1 神経筋系の問題(例:術後痛症候群、幻肢乳房症候群)

2 筋骨格系の問題(例:筋膜性疼痛、癒着性関節包炎=いわゆる五十肩)

3 リンパ・血管系の問題(例:リンパ浮腫、コーディング)

神経筋系の問題には、術後急性期を過ぎても続く持続性の疼痛(術後乳房痛症候群)や、存在しない乳房に痛みや感覚を感じる幻肢乳房症候群があります。たとえば、乳房にかゆみを感じるのにかけないといった訴えがよく聞かれます。

筋骨格系の問題としては、筋膜性の痛みや癒着性関節包炎による可動域制限が挙げられます。

リンパ・血管系の問題では、リンパ浮腫や、腋窩皮下に硬く細長い索状の組織が形成される「コーディング」があります。これは腕や胸壁の内側に沿って伸びることがあります。(モンドール病として我々の施設では説明しています。乳がん術後でなくても発生します。)

慢性疼痛は術後に最大32%の女性にみられる可能性がありますが、術式によって慢性の術後痛や神経因性疼痛の発症率に有意差はないとされています。ただし、術前からの疼痛がある患者では、術後の慢性疼痛のリスクが高くなることが示されています。

また、気分状態・痛みの誇張傾向・睡眠の質に関しても、術式の種類による有意差はみられていません。一方で、リンパ浮腫の有無に関わらず、乳房痛に関するデータは不足しているのが現状です。

これらの患者の管理においては、症状を認識・受容し、他の原因がないか評価することが重要です。

一部の文献では、自家組織を用いた乳房再建術(ABR)を施行することによって、

・感覚の回復の改善・異常感覚の減少・感覚関連QOLの向上・

が示されており、特に神経吻合を付加しておけばその傾向が強いとされています。

なお、乳房温存術または部分切除術に放射線療法を加えた乳房温存療法(BCT)は、低侵襲であると考えられがちですが、長期的にサバイバーに重大な影響を与える症状が出現する可能性があり、後年になって医療機関を受診する契機となることもあります。

BCTから数年後にみられる代表的な訴えには以下が挙げられます。

・乳房の左右差(サイズ・形・下垂の程度)・乳頭の偏位・輪郭の変形・放射線照射による毛細血管拡張(テランジェクタジア)・硬く線維化した瘢痕組織・既に豊胸術を受けていた方における被膜拘縮

切除乳房体積が全乳房体積の20%を超える場合は、満足度が低くなる大きな要因となります。このようなケースでは、以下のようなオンコプラスティック手技を用いることで、左右対称性や美容的結果、患者の満足度の向上が期待できます。

・体積置換術(フラップなどによる再建)・体積移動術(乳房挙上術や局所組織の再配置)・対側乳房の縮小術

また、放射線治療に伴う毛細血管拡張症の治療に関しては、美容皮膚科医が治療に関与することもあります。

これらに関しては形成外科のDrの助力が必要ですね。

乳房切除後放射線療法(PMRT:Postmastectomy Radiotherapy)は、腫瘍が大きい患者さんやリンパ節転移のある患者さんに対する治療の柱のひとつとなっており、全生存率および局所制御率の向上に寄与しています。

一方で、PMRTは以下のような重篤な有害事象を引き起こす可能性があることも知られています。

・放射線肺炎・心膜炎や心嚢液貯留・血管肉腫(放射線誘発性)・乳房再建への悪影響(術後合併症・再手術率・罹患率の増加)

放射線はまた、再建部位の軟部組織に著しい変化(菲薄化・硬化・線維化)を引き起こし、インプラントによって再建された乳房の形状に不均衡な歪みをもたらすことがあります。

インプラントを用いた乳房再建術においては、PMRTにより・感染率の上昇・被膜拘縮(カプセル収縮症)・修正手術の必要性・再建の失敗率の増加、が報告されています。

また、自家組織を用いた乳房再建術(ABR)においても、PMRTは線維化や皮弁の収縮を引き起こし、追加的な修正手術が必要となる場合があります。

乳がんサバイバーが手術や放射線治療後に特定の悩みを訴えた場合、以下の対処策を組み合わせて検討します。

これらの手段を必要に応じて組み合わせ、多職種チームで包括的にケアすることが望まれます。

乳房再建にシリコンインプラントを用いた患者さんは、美容的な理由(しわ寄せ・位置ずれ・インプラントの輪郭の目立ちなど)による懸念を訴えることがあります。また、高度の被膜拘縮(カプセル収縮症)がある場合には、痛みや乳房の変形を伴うこともあります。

さらに、インプラントは反対側の自然乳房や体重変動に伴って大きさを変えることができないため、長期的に美容面での不均衡が生じやすくなります。

シリコンインプラントは優れた再建結果をもたらしますが、破損しても臨床的に気づかれにくいため、画像検査による定期的な評価が必要です。現在、アメリカ食品医薬品局(FDA)は、インプラント挿入から5~6年後、以後は2~3年ごとに超音波またはMRIによるスクリーニング検査を推奨しています。

医療者および患者さんは、以下のような稀ではあるが重要なインプラント関連腫瘍にも注意を払う必要があります。

これらの腫瘍の原因はまだ十分に解明されておらず、世界中で報告された症例数はBIA-ALCLが1,355例、BIA-SCCが16例と非常に稀です。BIA-ALCLはテクスチャードインプラント(特にAllergan社製Biocell製品)との関連が知られており、腫脹・しこり・痛みなどの症状として現れることが多いです。

また、最近では「乳房インプラント疾患(Breast Implant Illness:BII)」と呼ばれる、以下のような明確な診断基準のない多様な症状が注目されています。

これらはインプラントの使用と関連付けられていることがあるものの、医学的にはいまだ議論のある領域です。インプラント再建を受けた患者さんには、長期的かつ定期的に形成外科を受診し、評価とアドバイスを受けることが最善の管理方法とされています。テクスチャードインプラントを使用している患者さんには、BIA-ALCLのリスクが高いことを説明し、新たな腫脹・しこり・痛みが出現した際にはすぐに報告し、画像診断を含む精査を受けるよう指導することが重要です。

2025.06.24

近年、初産年齢の上昇が世界的に進んでおり、乳がん患者のうち7%が40歳未満で診断されるという報告もあります。この割合は、低・中所得国においては20%にまで上昇することが知られています。このような背景から、乳がんサバイバー(BCS)における妊孕性(妊娠可能性)の温存と家族計画の重要性はますます高まっています。

妊孕性を温存するための選択肢には、以下のような方法があります。

胚凍結・卵子凍結・卵巣組織の保存・卵巣機能の一時的抑制

これらの方法は、がん治療開始前に、閉経前の患者さんに対して必ず説明・提案すべき内容です。

内分泌療法を受けている患者さんに対しても、妊娠に関するカウンセリングや家族計画の支援が必要です。POSITIVE試験では、18~30か月の補助的内分泌療法を完了した後に、最大2年間治療を中断して妊娠および授乳に挑戦した42歳未満の女性について調査が行われました。その結果、再発率はSOFT/TEXT試験のコホートと同等であることが示されました。(つまり継続して卵巣機能抑制を受けておられた患者さんと再発率はほとんど変わりなかったということです)

この結果は、長期的なフォローアップが必要ではあるものの、内分泌療法中に妊娠を希望する女性に対するカウンセリングにおいて非常に重要な知見となっています。

タキサン系化学療法を受けた乳がんサバイバー(BCS)においては、末梢神経障害が永続的に残るケースがあり、その発生率は約11%〜80%と幅広く報告されています。この神経障害は、生活の質(QOL)に重大な悪影響を及ぼすことが知られています。

この状態に関しては、以下のような臨床的リスク因子が同定されています。

・高齢・肥満または過体重・糖尿病・喫煙歴・既往の神経障害・累積された化学療法の投与量・治療スケジュール

特に、パクリタキセル(paclitaxel)はドセタキセル(docetaxel)よりも神経障害を引き起こしやすいとされています。

現在利用可能な治療選択肢は限られており、有効性が実証されている唯一の薬剤はデュロキセチン(商品名 サインバルタ)(1日最大60mg)です。

一方で、鍼治療や理学療法に関しては有望なデータが報告されており、今後の期待が高まっています。ただし、公式なガイドラインにはまだこれらの新しい知見は反映されていません。

最近のランダム化比較試験では、神経筋トレーニングと振動療法が、オキサリプラチンやビンカアルカロイド系抗がん剤の治療を受けている患者の神経障害予防に有効であることが示されました。しかし、タキサン系治療を受けている患者に対する同様のデータは現時点では不足しています。

乳がんサバイバー(BCS)においては、心理的問題が非常に一般的であり、約30%の方が感情的苦痛を経験し、最大で50%が再発への恐怖を抱いていると報告されています。そのため、心理的問題に対する積極的なスクリーニング・評価・管理が極めて重要であり、専門の多職種チームによって実施されるべきです。

感情的苦痛に対して効果が実証されている介入は、段階的アプローチに基づいています。

1 軽度の症状を持つ方には、身体活動やマインドボディ・インターベンション(瞑想、ヨガなど)を第一選択とする。

2 中等度から重度の症状を持つ方には、心理カウンセリングや認知行動療法(CBT)を、必要に応じて薬物療法と併用して実施する。

といった対応が推奨されます。

治療後の感情的苦痛の評価と対応に関しては、医療者向けのガイドラインも整備されています。また、対面式の認知行動療法だけでなく、デジタルヘルスを用いた介入においても有効性が確認されており、リソースの有無や患者さんの希望に応じて、どちらの方法も検討することができます。(これは精神科のDrの協力が必要ですね)

2025.06.24

閉経後の患者さんがアロマターゼ阻害薬(AIs)を使用している場合や、閉経前の患者さんで卵巣機能抑制(OFS)と併用してAIsを使用している場合には、ビタミンDや骨に作用する薬剤(ゾレドロン酸など)の併用により、骨粗鬆症の予防を行うことが推奨されます。

骨の健康と関節痛との病態生理学的な関連は明確ではありませんが、内分泌療法を受けている女性の間では、関節痛の有病率は非常に高いことが報告されています。特に、BMIが正常範囲(<25 kg/m²)の女性においてより多くみられ、BMIが25~30 kg/m²の女性や、過去にタキサン系薬剤による治療を受けた方と比べて発症しやすい傾向があります。

経口鎮痛薬による対症療法は、全体の63%の患者さんにおいて無効であることが示されており、そのため他の治療選択肢を優先的に検討することが重要です。

第一選択としてよく用いられるのが身体活動(運動療法)であり、これは関節の機能を改善し、痛みを軽減する効果があることが示されています。

また、デュロキセチン(商品名 サインバルタ🄬)(最初の1週間は1日30 mg、その後11週間は1日60 mg)は、乳がん患者さんの関節痛症状の軽減に有効であることが確認されています。

さらに、例えばAIからタモキシフェンに変更するなどの内分泌療法の変更(スイッチ)も選択肢のひとつです。ATOLL試験では、このようなアプローチが治療関連の関節痛に対して有効であることが示されており、その根拠となります。

加えて、補完療法としては、鍼治療やヨガが痛みの軽減や身体的ウェルビーイングの改善に効果があると報告されています。

乳がんサバイバー(BCS)におけるがん関連疲労(CRF)の原因と病態生理は、非常に複雑で多因子的です。治療中に経験される疲労の有病率は文献によって大きく異なり、30%未満から90%以上まで幅があります。自己申告によるCRFの報告率は、医師による報告率よりも有意に高く、医療現場での疲労の見落としが示唆されています。疲労の効果的な管理には、正確な知識、時間、そして適切な評価・管理ツールの利用可能性が重要です。

米国臨床腫瘍学会(ASCO)のガイドラインでは、すべての患者に対してCRFのスクリーニングを実施すること、そして中等度から重度のケースには治療介入を行うことが推奨されています。

治療の副作用が重複して現れることが多いため、疲労の管理においては、痛み、うつ、不安、不眠、栄養不良、貧血、薬物の副作用といった併存疾患の評価が必要となります。

ASCOが発表しているがんサバイバーにおける疲労管理のガイドラインは、内分泌療法中の乳がんサバイバーにも広く適用可能です。筆者らの見解では、内分泌療法においては、治療中と治療後の推奨事項を区別する必要はなく、両者を相互に適用することが可能と考えています。

有酸素運動、筋力トレーニング、またはその組み合わせを含む運動プログラムは、疲労の軽減に効果的であり、積極的に推奨されます。運動は患者さんの体力や状況に応じて個別に調整されるべきであり、指導付きでも自己管理でも構いません。

また、太極拳、気功、ヨガといった穏やかな身体運動療法も、疲労軽減に有益であることが示されています。認知行動療法(CBT)やマインドフルネスを基盤としたプログラムも、CRFを管理するための有効な戦略として知られています。

一方で、ASCOのガイドラインとは異なり、内分泌療法を受けている乳がんサバイバーに対しては、高麗人参(ジンセン)の使用は避けるべきです。抽出方法によってジンセノサイドの組成と作用が異なり、メタノール抽出ではエストロゲン様作用を示す一方で、水抽出ではそのような作用はみられません。

しかしながら、製品の成分や抽出法が明確に表示されていないことが多く、内分泌療法中の乳がんサバイバーにおいては、疲労対策として高麗人参の使用は推奨されません。

さらに、覚醒促進薬、精神刺激薬、抗うつ薬などの薬物療法は、CRFの軽減に有効であるという証拠が乏しく、日常的に使用すべきではないとされています。

女性における骨密度(BMD)のピークは通常20代前半に達し、その後は徐々に低下していきます。特にエストロゲンの減少後には、骨密度の低下速度が加速します。

閉経前女性においては、タモキシフェンの使用によるBMDの減少は最小限にとどまりますが、それでも年間でおよそ1~2%の骨密度低下がみられます。一方で、卵巣抑制療法(ゾラデックスやリュープリンなど)(OFS)や、それとアロマターゼ阻害薬(AIs)の併用は、さらに骨密度の低下を助長し、骨粗鬆症のリスクを高めることが知られています。

SOFT/TEXT試験においては、骨粗鬆症(Tスコア < –2.5)の発症率は以下のとおり報告されています

エキセメスタン+OFS群:14.8%

タモキシフェン+OFS群:7.2%

タモキシフェン単独群:3.9%

閉経後女性では、タモキシフェンは骨密度のさらなる減少にはつながらないとされています。しかし、AIsはタモキシフェンと比較して骨折リスクが上昇し、オッズ比は1.45(95%信頼区間 1.33~1.60、P < .001)(これは骨折を起こすリスクが1.45倍という意味)と報告されています。

内分泌療法(ET)を開始する際には、骨の健康への影響およびリスク因子について、患者さんに十分に説明する必要があります。リスク因子には以下が含まれます。

脆弱性骨折の既往・親族の大腿骨骨折歴・1型または2型糖尿病・BMI < 20 kg/m²・関節リウマチ・過去1年間に2回以上の転倒歴・プレドニゾロン換算で1日7.5mgを超える3か月以上のステロイド使用・現在喫煙中・アルコール摂取が適量を超える場合

さらに、骨保護のために運動(特に荷重運動)を推奨することが重要です。ただし、運動のみで骨密度に有意な影響を与えることを示した大規模な研究はまだ存在していません。

診断的な評価としては、デュアルエネルギーX線吸収測定(DEXA)による骨密度検査を治療開始時および治療中に定期的に実施することが望まれます。また、十分なビタミンDとカルシウムの摂取も推奨されます。現在のガイドラインでは、以下の患者さんにビスホスホネート製剤の使用を推奨しています。

閉経後の全患者で、全身的な抗腫瘍治療を受けている方・OFSを受けているすべての閉経前患者

ビスホスホネートは骨密度保護だけでなく、遠隔再発のリスク低下(HR 0.82[95% CI: 0.74–0.92], P = 0.0003)および乳がん死亡率の低下にも寄与することが、大規模メタアナリシス(18,800人、追跡期間中央値5.6年、3,453件の再発)で示されています(HR 0.82[95% CI: 0.73–0.93], P = 0.002)。

一方で、デノスマブ(Denosumab)は、骨粗鬆症治療には有効ですが、生存率に対する効果は認められていません。

2025.06.24

乳がんに対する全身治療には、化学療法、免疫療法、ホルモン療法、およびアベマシクリブ・リボシクリブ・オラパリブなどのCDK4/6阻害剤をはじめとする分子標的治療を含む多様な治療法があります。これらの治療法は乳がんの治療において有効性が示されている一方で、急性期治療後の長期的影響や、ホルモン剤による治療の経口薬の長期使用に起因する持続的な副作用が幅広く報告されています。

乳がんに対して全身治療を受ける患者において、最も一般的にみられる副作用は以下の表になります。

これらの副作用は一般的には生命を脅かすものではないものの、生活の質を大きく損ない、特に長期にわたる治療が必要なホルモン療法ではアドヒアランス(きちんと引用を継続すること)の低下を招く可能性がある点に注意が必要です。

このため、症状の積極的なマネジメントが不可欠であり、薬物療法と非薬物療法の両方を統合した多職種連携アプローチによって、内分泌療法に伴う有害事象に効果的に対処することが求めらます(表2)

表2. 内分泌療法(ET)に関連する副作用の管理戦略

| 副作用 | 管理戦略 |

|---|---|

| 関節痛(アロマターゼ阻害薬によく見られる) | アセトアミノフェン、NSAIDs、ビタミンD補充、運動、鍼治療、オメガ3脂肪酸、アロマターゼ阻害薬の変更(例:レトロゾール→アナストロゾール) |

| ほてり・ホットフラッシュ | ベノフラキサン、デスベンラファキシン、ガバペンチン、アカリブ、鍼治療、瞑想、リラクセーション法 |

| 疲労 | 身体活動の増加、睡眠の改善、心理療法、鍼治療 |

| 性機能障害(性欲減退、膣乾燥) | 膣用潤滑剤・保湿剤、骨盤底理学療法、性機能カウンセリング、非ホルモン治療(例:オキシブチニン) |

| 気分変調(抑うつ、不安) | カウンセリング、心理療法、認知行動療法(CBT)、必要に応じて抗うつ薬の使用 |

ホットフラッシュ(ほてり)は、乳がんに対する内分泌療法(ET)を受けている患者さんによくみられる症状のひとつです。特に、年齢が若い方、卵巣抑制を受けている方、または治療中に体重が増加した方で多くみられる傾向があります。ホットフラッシュに対するホルモン治療は禁忌とされていますが、薬物療法および非薬物療法のいずれにおいても、ホルモン補充を行わない選択肢は存在します。

北米更年期学会(North American Menopause Society)による推奨は、必ずしも内分泌療法中の乳がんサバイバーに特化したものではありませんが、一般的に広く応用することが可能です。

科学的に効果が証明されている推奨治療法としては、認知行動療法(CBT)、臨床催眠、鍼治療、ヨガ、マインドフルネス、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)/セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)、ガバペンチン、プレガバリン、クロニジン、フェゾリネタント、オキシブチニン、星状神経節ブロックなどが挙げられます。

ただし、一般的に用いられる抗うつ薬は、口渇、不眠、性機能障害などの副作用を引き起こす可能性があります。また、これらの抗うつ薬とタモキシフェンの間のCYP2D6を介した相互作用については、現在も議論が続いています。(タモキシフェンはホルモン受容体乳がんの手術後の再発を抑える治療や転移のある方の病勢を抑える治療として用いられます。ただし、タモキシフェンはそのままではほとんど乳がんに対して働かず、体内の肝臓にあるCYP2D6という酵素により、タモキシフェンがより有効な形に変換されることでがんに対する効果を発揮します。このCYP2D6の活性には民族差や個人差があり、特に日本人においては約7割で遺伝的に活性が低く、欧米白人の5割に比べて頻度が高いことが知られています。

薬物療法の中では、ベンラファキシン(商品名 イフェクサー 抗うつ剤です)が最も研究されており、症状を最大60%まで軽減させる効果が報告されています。副作用の増加を避けるためには、徐々に用量を増加させる方法が推奨されます。その他の薬物選択肢には、クロニジン、ガバペンチン、プレガバリン、オキシブチニン、さらには近年注目されているニューロキニン受容体拮抗薬などがあります。

クロニジン(α作動薬)は、ほてりを50%以上軽減することが知られていますが、ベンラファキシンよりも効果は劣るとされています。ガバペンチンはベンラファキシンと同等の効果を示しますが、乳がん患者さんの中では好まれない傾向があるという報告もあります。

オキシブチニン(1日2回、2.5~5mg)は、過活動膀胱の治療薬として承認されている抗コリン薬で、ホットフラッシュの有意な軽減と生活の質の改善に寄与しますが、副作用にも注意が必要です。

フェゾリネタント(1日1回45mg)は、乳がん歴のない更年期症状のある女性を対象とした試験において、ホットフラッシュを約50%軽減する効果が示されました。また、エリンザネタント(1日1回120mg)は、ホットフラッシュの有意な軽減が認められました。、内分泌療法中の乳がんサバイバーにおける有効性が評価されており、初期のデータは良好な結果を示唆しています。

乳がんサバイバーに対する非薬物療法としては、認知行動療法(CBT)に効果があるという明確なエビデンスがあります。そのほか、催眠療法、鍼治療、ヨガ、マインドフルネスにも一定の効果があることが示唆されています。

また、体重増加がホットフラッシュのリスクを高めることが報告されていることから、体重管理は生活の質や心血管イベントのリスク改善の観点からも推奨されます。

加えて、快適さを保ち、症状を和らげるための実用的な対策として、軽い衣服を着る、スプレーボトルや扇風機を手元に置く、辛い食べ物やアルコール、カフェインを避けるなどの工夫も有用とされています(これらについては乳がんサバイバーに特化した研究はありませんが、一般的に勧められる内容です)。

女性ホルモンであるエストロゲンは、女性生殖器のさまざまな解剖学的・機能的側面を維持するうえで重要な役割を果たしています。具体的には、粘膜の弾力性の維持、ラクトバチルス(乳酸菌)の増殖促進、子宮頸部および粘膜の水分保持、腟壁のひだ(rugae)の維持、外陰部および腟への十分な血流の確保などが挙げられます。

閉経や、内分泌療法(ET)、または化学療法に伴う卵巣抑制などによるエストロゲン欠乏状態においては、エストロゲンの減少により、腟のかゆみ、刺激感、乾燥感、性交時の痛み(性交痛)といった症状が引き起こされます。これらの症状は、総称して「閉経関連泌尿生殖器症候群(GSM)」と呼ばれます。

GSMは乳がんサバイバーの最大70%に影響するとされており、主に支持的な局所療法(潤滑剤、保湿剤、pHバランスジェルなど)によって管理されます。非ホルモン性の腟用保湿剤の中では、ヒアルロン酸の使用が有望であるという報告があります。

がんサバイバーでは、一般的な閉経と比べて保湿剤の使用頻度がより多くなる傾向があり、週に3~5回程度を目安に、腟内、腟口、外陰部のひだに塗布することが推奨されています。

また、性交痛に対する疼痛緩和として、局所リドカイン溶液の使用が有効であるという**ランダム化比較試験(RCT)**の結果も報告されています。

非ホルモン療法で十分な効果が得られない場合には、リスクとベネフィットを慎重に評価したうえで、腟用エストロゲンの使用が選択肢となることがあります。腟内投与量が低用量(10μg以下)であっても、体内への吸収がわずかにあり血中で検出されますが、これは閉経後の通常のホルモンレベルを下回る範囲にとどまります。重要な点として、腟用エストロゲンの使用が乳がんの再発リスクや乳がん特異的死亡率を増加させるという明確な証拠は幸いに示されていません。

また、腟レーザー治療は、後ろ向きおよび前向きコホート研究において良好な結果を示していますが、適応を明確にするための確定的な試験が進行中です。

さらに、乳がんサバイバーの50~70%が性欲低下を経験するとされます。しかし明確な効果は示されていません。

全体的なエビデンスは、がん関連の性機能障害に対しては、生物学的・心理的・対人関係的・社会文化的要因を総合的に捉える「統合的バイオサイコソーシャル・アプローチ」が必要であることを強く示唆しています。つまり、腟乾燥や性交痛などの局所的な問題にとどまらず、婦人科的評価、骨盤理学療法(必要な場合)、心理カウンセリングなどを含む包括的な支援が求められます。

このような状況において、認知行動療法(CBT)が有用であるというエビデンスも示されています。

2025.06.24

毎年 ASCO(米国臨床腫瘍学会)の最大の学会がシカゴで開催されます。その最新の知見を基に更新されたわれわれの教科書がこの時期発刊されます。

いろいろなテーマがあるのですが、今回は乳がんに罹患されて、治療をいったんすべて完了され、その後のフォローアップ、観察期間にはいられた方を、長期間にわたり、何を注意し、何を観察しながら見ていくべきなのか、まとめた本が出ました。非常に参考になるので触れていきたいと思います。(内容が多いのでおそらく何回かに分かれます。)

早期発見のための努力、およびホルモン治療、抗がん剤治療、放射線治療などの集学的治療戦略の進展により、早期乳がんの10年生存率は80%を超えるまでに改善しています。しかしながら、乳がんサバイバー(乳がんの治療をうけ、回復され、”生き残られた”方=BCS)は、がんおよびその治療の直接的な結果として、たとえば全摘後に受けるボディイメージの損失、痛みなど身体的、あるいは更年期障害伴う抑うつなどの心理的、そして治療に伴ってかかる費用や、就労の問題などの社会的な課題を継続的に経験することがほとんどです。こうした負担に対処するには、積極的で効率的な医師以外の看護師やケースワーカーなどさまざまなチームベースのアプローチによるサバイバーシップケアが必要です。

BCS の複雑なニーズに対する認識は高まっているものの、症状負担・支援ニーズ・実際のケア提供との間には依然としてギャップが存在します。将来的にはこのギャップは、サバイバーシップケアモデルの革新と最適化によって解決されていかなければなりません。

本稿では、BCS が術後の観察期間中に経験する、全身療法および局所療法に起因する最も一般的な症状や懸念事項を概説し、それらに対するエビデンスに基づいた管理戦略を提示します。

さらに、サバイバーシップケアの質、効率、アクセス性、患者中心性を高める有望な手段として、テクノロジーの役割も検討します。

効率的で積極的な症状管理とデジタルヘルスツールや革新的なケアアプローチを統合することで、医療システムはBCSをより適切に支援し、その長期的な健康転帰および生活の質の向上に寄与することが期待されます。

現在、世界中で約5,350万人ががんと診断された後に生存されており、年間で約2,000万件の新たながん診断がなされています。乳がんに関しては、全世界で800万例が生存中であり、年間200万件を超える新規診断があるります。今後、これらの数字はさらに増加する見込みです。(つまり乳がんサバイバーは全世界で800万人おられるわけです。)

こうしたがん患者は、さまざまな未充足のニーズ(求めて得られないもの)を抱えています。データによれば、治療後1年以内には、多くのがんサバイバーが平均して5つの未充足ニーズを報告しており、中には最大36のニーズを訴える人もおられます。診断から5年後でも、患者さんの約3分の1が、1つ以上の未充足ニーズを抱えており、こうしたニーズは時間が経過しても継続することが示唆されています。

報告されている代表的な未充足ニーズには、情報的ニーズ(93%)、副作用に関連する身体的ニーズ(89%)、心理社会的ニーズ(89%)、および精神的ニーズ(51%)が含まれます。

乳がんサバイバーに特有のニーズは、身体的・心理的・社会的・家族的・経済的負担など、多岐にわたる課題や症状と結びついていることが多い(下記Table 1参照)とされます。これらの多くはがんおよびその治療に直接原因があるのですが、医師に過小評価されがちであり、より高い認識と積極的な症状管理の必要性があります。

【Table 1】乳がん診断後に報告された重度の機能障害(%)

診断から2年経過しても、多くの患者が依然として情緒的・身体的・社会的なQOL低下を経験しており、とくに疼痛・疲労・脱毛関連の苦痛が増加傾向にある。

|

健康関連QOLの側面 |

診断時 (%) |

2年後 (%) |

|---|---|---|

| 情動機能 |

36.3 |

28.3 |

|

認知機能 |

29.9 |

38.4 |

|

社会機能 |

16.0 |

24.9 |

| 疲労 | 23.1 | 33.6 |

| 疼痛 | 26.5 | 51.0 |

| 呼吸困難 | 27.2 | 45.2 |

| 不眠 | 36.1 | 37.4 |

| 経済的困難 | 13.4 | 14.6 |

| 性的満足度の低下 | 29.5 | 38.4 |

| 体型イメージ | 15.2 | 32.7 |

| 乳房の症状 | 13.6 | 23.0 |

| 腕の症状 | 19.7 | 37.4 |

| 脱毛による苦痛 | 59.2 | 72.2 |

現代のがん医療の主要な目標は、治療に伴う副作用を適切にコントロールし、がん発症前と同等の生活の質を取り戻すことにあります(図1)。

本稿では、局所療法および全身療法の双方に関連してよくみられる長期的な副作用のいくつかを取り上げ、それらを軽減するための方策を論じていきます。さらに、身体的・心理社会的課題への対処、健康行動の促進、二次悪性腫瘍の予防、併存症の管理など、乳がんサバイバー(BCS)の変化するニーズにより的確に応えるため、サバイバーシップケアを変革し得る新たなテクノロジーの活用についても検討します。

今回は 概論でした。次回に具体的な”後遺症”とその対策などの項目に触れていきます。

2025.06.10

がんについて、皆さんは早期がんとか、末期がんなどと呼びますが、我々は乳がんについては IA IB IIA IIB IIIA IIIB IIIC IVに分類します。Iが早期であり、IVが末期がんに相当します。このステージは皆さんにとってはその後の運命を示唆する番号のように感じられると思いますが、たしかに再発や、乳がんによる死亡まで含めて、それが起こる確率を提示するものになります。

我々医師にとっても、ステージ Iとされた乳がんよりも、ステージ IIIとされたものでは当然化学治療、つまり抗がん剤をしっかりと施行しておくべきだ、と考える理由付けにもなります。さまざまな面で治療方針の決定に影響します。乳がんと診断された患者さんに、「え、私の乳腺は切られてしまうんですか?」とよく聞かれることがありますが、ちなみにステージ IVの患者さんは原則として手術の適応とされません。ですので患者さんがそういう意味でした質問ではないことは承知のうえで、「はい、大丈夫です、まだ手術はできます」とお答えしています。

脱線しましたが、最近ではこうしてステージが決定され、化学治療、つまり抗がん剤による治療が必要とされた方では、手術に優先して術前に化学治療を施行することが多くなりました。また当然ですがよく効いて、検査をしてもがんがわからなくなるくらいになってしまう患者さんも決して珍しくありません。例えばステージ IIIとされて術前に抗がん剤を施行した。画像上も乳がんは消えてしまい、手術をしてもがん細胞の残存は指摘できなかった、となればこの方はステージ 0とでもいうのでしょうか? それともステージ IIIのままと考えるべきなのでしょうか?

この問題、よく患者さんにも尋ねられるのですが、われわれ医師も応えられずにいました。いままでこの問題を本格的に検討した研究がなかったからです。

米国では乳がんをステージ分類する基準は米国癌合同委員会(AJCC)が決めています。そしていままで術前化学療法後のステージングは、米国癌合同委員会(AJCC)のステージングには含まれていませんでした。今回そのAJCCのメンバーが中心になって、この欠陥に対処した新しい分類が発表されたので紹介しようと思います。(ただし正式承認はまだ先になります)

この研究では全米がんデータベース(National Cancer Database)を検索して、2010年から2018年の間に術前化学治療を受けた患者140,605人を特定、抽出しました。

臨床病期、つまり術前化学治療の前に決定されたステージと、化学治療後、手術まで施行されて病理診断が下りた、いわば最終診断におけるステージの比較に基づいて、3つの奏効カテゴリー、全く効いていない(無奏効)、一部効いている(部分奏効)、完全にがんが消失した(完全奏効(pCR))と分類しています。

このカテゴリーについて、臨床病期、エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、ヒト上皮成長因子受容体2(HER2)、などを含めて、統計学的に検討をしています。そしてこれらを加味して新たにステージを決定したならば、この奏効カテゴリーごとに予後はどうなると予想されるのか、を検討し、新たなステージングの意義を検証しています。

下にその結果の一部を示します。

大変細かい表になってしまって申し訳ありません。これ以外の部分はぜひ本文を参考にしていただければ幸いです(Novel Postneoadjuvant Prognostic Breast Cancer Staging System)

ここではそのすべてを抜き出すことがほぼ不可能でしたので、Stage IIIA、リンパ節転移を伴っておられる乳がんのステージでは最も多いステージになると思います。がんの大きさが2〜5cmと大きくなって発見され、腋窩(腋の下)のリンパ節にしっかりした転移が認められた方がこのステージに分類されます。

ほぼ全ての患者さんで抗がん剤が考慮される進行したステージになります。

このStage IIIAとされた患者さんに術前化学治療を施行し、その効果を、効果なし、一部効果あり、完全消失の三つに分類しました。それを横軸にとっています。

縦軸の見方は 組織学的グレード(1、2、3に分類され、数値が大きいと悪性度が高いとされます)でまず分類し、その後HER2が陽性だったか陰性だったのか、そしてER(ホルモンレセプター)の陽性陰性、PgRレセプターの陽性陰性と分かれていきます。

Grade 3、つまり組織学的に悪性度が高いのですが、そうであればあるほど逆に抗がん剤はよく効きます。驚きますが、Grade 3であった方に抗がん剤を投与し、消失してしまった方では全てStage IA相当にまで予後は改善していることがわかります。

たとえStage IIIAの悪性度のたかい乳がんであっても、抗がん剤がよく効きさえすれば、もともとStage IAの早期がんであった方と予後に差はありません。そして逆に抗がん剤の効果が得られなかった方では逆にIIIAからIIIB、Cとステージが上昇してしまっています。

誤解しないで欲しいのですが、これは抗がん剤をしている間に進行した、ということではなく、そういう方ではIIIAであっても、IIIB、Cの方と同じ程度にしか生存できなかった、という意味になります。

逆に Stage Iで発見されているにも関わらず、術前に投与された抗がん剤に反応が悪かった患者さんではStage IIA IIBと考えなければならない、ということも提示されています。

臨床に携わっている専門医にとっては、すでに感覚的にわかっていることはあります。しかしこうして数値になって現れると、しっかり裏付けを得られたわけですから、今後は患者さんにそれをきちんと伝えていかなければならないと感じます。

米国のほぼ全ての術前化学治療の症例の統計データなので、これが現状における事実ということになるのでしょう。参考にしたいと思います。

最初の | Grade | HER2 | ER | PR | 効果なし | 効果あり | 消失 | |||

3年 | 最終 | 3年 | 最終 | 3年 | 最終 | |||||

IIIA | 1 | + | + | + | 0.903 | IIA | 0.947 | IA | 0.935 | IB |

+ | + | ― | 0.847 | IIB | 0.926 | IB | 0.933 | IB | ||

+ | ― | + | 0.873 | IIB | 0.93 | IB | 0.925 | IB | ||

+ | ― | ― | 0.801 | IIIA | 0.904 | IIA | 0.923 | IB | ||

― | + | + | 0.847 | IIB | 0.918 | IB | 0.902 | IIA | ||

― | + | ― | 0.764 | IIIB | 0.887 | IIA | 0.899 | IIA | ||

― | ― | + | 0.802 | IIIA | 0.893 | IIA | 0.888 | IIA | ||

― | ― | ― | 0.698 | IIIB | 0.853 | IIB | 0.885 | IIA | ||

2 | + | + | + | 0.887 | IIA | 0.923 | IB | 0.954 | IA | |

+ | + | ― | 0.823 | IIIA | 0.894 | IIA | 0.953 | IA | ||

+ | ― | + | 0.853 | IIB | 0.9 | IIA | 0.948 | IA | ||

+ | ― | ― | 0.772 | IIIB | 0.863 | IIB | 0.946 | IA | ||

― | + | + | 0.824 | IIIA | 0.882 | IIA | 0.931 | IB | ||

― | + | ― | 0.73 | IIIB | 0.84 | IIIA | 0.929 | IB | ||

― | ― | + | 0.772 | IIIB | 0.847 | IIB | 0.921 | IB | ||

― | ― | ― | 0.657 | IIIC | 0.794 | IIIB | 0.919 | IB | ||

3 | + | + | + | 0.842 | IIIA | 0.91 | IIA | 0.964 | IA | |

+ | + | ― | 0.757 | IIIB | 0.877 | IIA | 0.963 | IA | ||

+ | ― | + | 0.796 | IIIA | 0.883 | IIA | 0.959 | IA | ||

+ | ― | ― | 0.689 | IIIC | 0.84 | IIIA | 0.957 | IA | ||

― | + | + | 0.757 | IIIB | 0.863 | IIB | 0.945 | IA | ||

― | + | ― | 0.636 | IIIC | 0.814 | IIIA | 0.943 | IA | ||

― | ― | + | 0.69 | IIIC | 0.823 | IIIA | 0.937 | IA | ||

― | ― | ― | 0.547 | IIIC | 0.762 | IIIB | 0.935 | IA | ||

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103