2025.01.02

基本的に本能によるものではない人間の行動には意思が必要です。何か目的がなければ人間は動きません。そしてその目的は突き詰めれば自分やその家族の利益のためであり、純粋に他人のために無償で自己を犠牲にして何かをすることはないでしょう。

その例外は宗教でしょう。死後天国に行きたい、極楽浄土に往生したい、そういう意味ではそれも自分のためであるかもしれませんが、そういう因果応報を信じておられる方であれば、この現実世界にいる間はその人は一見他人のために自分を犠牲にして行動してくれます。

政治家は、国民のためになることを一生懸命考えて行動する、それを誓って選挙に出て、そして給料をもらっています。ただ基本は自分を政治家にしてくれる票のために行動しています。政治家の評価は、誓っている公約にせよ、実現した政策にせよ、その人の得票に反映されます。票に反映しないことはいくらそれが国民のため、市民のため、と言ってみても独りよがりとされます。票につながることが政治の行動原理です。

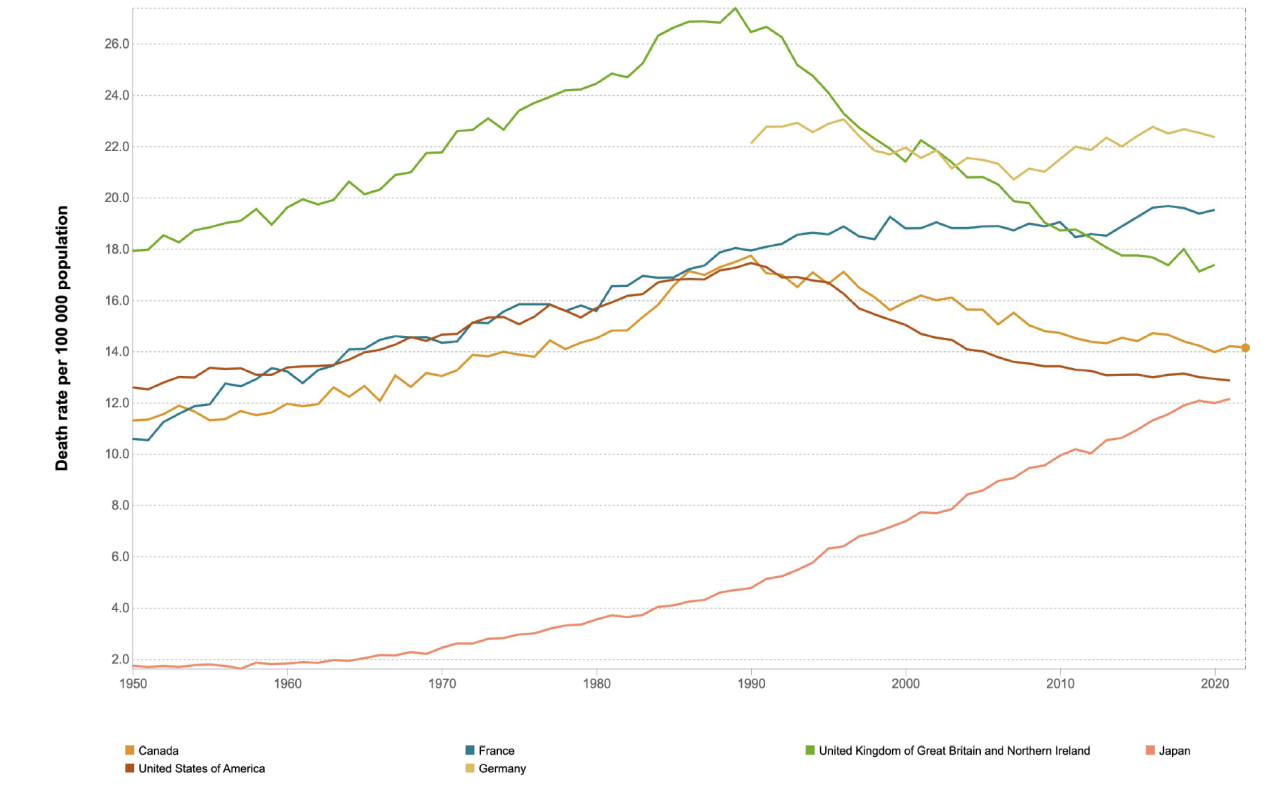

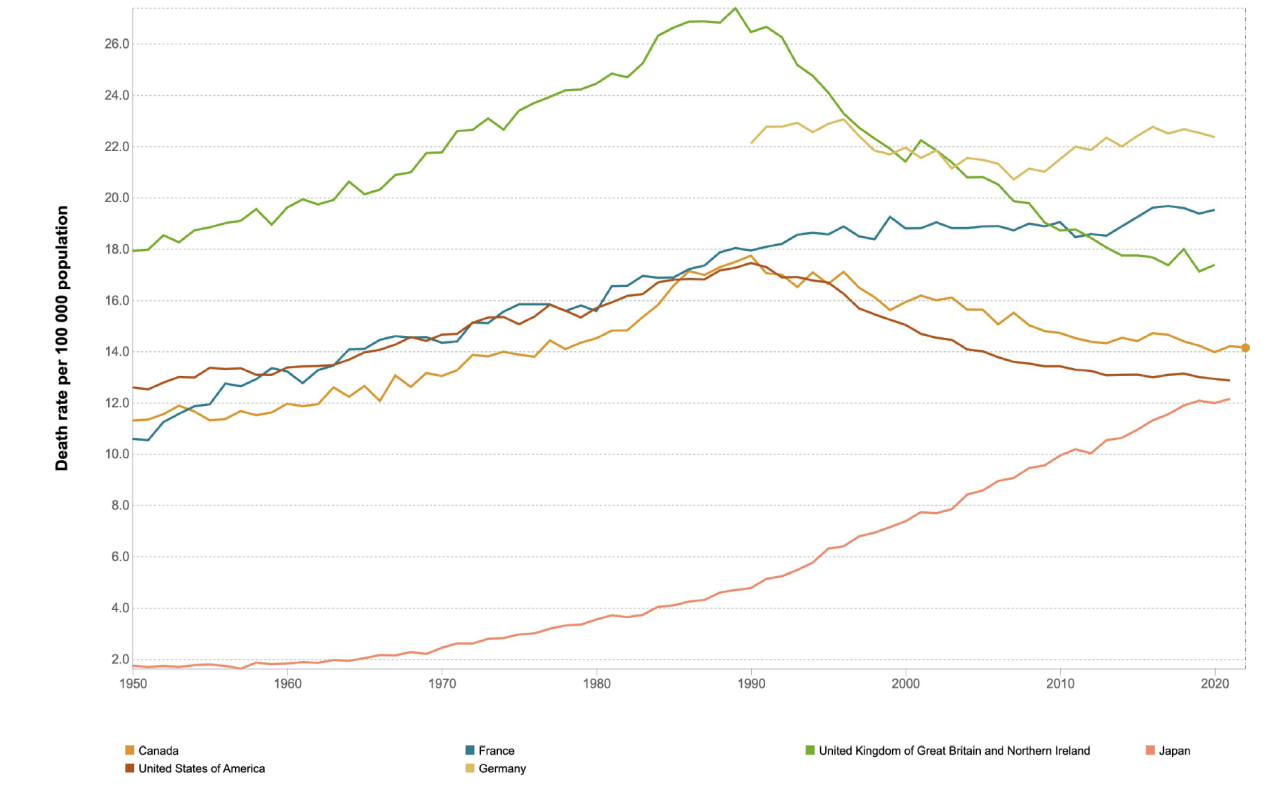

繰り返しになりますが、治療法は年々確実に進歩し、治癒率はあがっているのに、諸外国と比較して我が国、日本では乳がんによる死亡率が減少に転じていません。

WHOの提示しているこのデータは以前も引用しましたが、何度見ても納得できない。

日本は一番下、赤色の線です。

治療法が普及するのに何年かのラグがあるとしても、日本の線が一切の”折れ曲”を示すことなく一直線に上がっていることはどうしても納得できません。日本の乳癌学会の治療のガイドラインは米国のものとほとんど同じ、というよりもそれを日本語訳したもの、とも言えます。治療薬のラグはあっても2年程度です。治療そのものにはほとんど差がありません。コロナのワクチンで分かると思います。病気の治療薬は必要であるならばもはや年単位で入手が遅れるようなことはあり得ないのです。

日本も上昇していますが、フランスも上昇しています。ドイツのデータは1990年以前のものはありませんが、やはり同様です。これらの国も少なくとも先進国です。けれども減少に転じているとはいいがたい。

治療法、治療薬、これに関して、これら6つの国で差がないと仮定すると、そして乳がんという疾患に人種による差はないとすると、この違いを生み出しているのはただ国が違うということだけ、になります。だとすればそれは政治が原因となります。

昨日も述べましたが、全身治療の進歩はまだ乳がん細胞を根絶するところにまでは至っていません。だから手術という局所治療がいまだに生き残っているのです。がんが全身に拡散してしまえば原則現代でも確実に直せる方法はない。いまの全身治療の薬剤の進歩とは、1年のところを1年半生きられる、1年半のところを1年9カ月、と延命しているだけなのです。治癒させているのではない。

もちろんそれには大きな意味があります。たとえば100年延命できたなら、たとえ根絶できない、治せない、と言ってもそのがんでは死ななくなります。腎不全は治せませんが、透析をする限りは生きていられます。それと同じです。ただそこまでできないから、今でもたくさんの方が乳がんでなくなっているのです。

つまり米国、カナダ、英国では1990年ごろから急速に検診が普及し、早期で乳がんが発見されるようになった。そういう政策がとられた。それ以外の国では今でも早期で発見される努力がなされていない。だから死亡率は下がらない。そういうことなのです。

そしてそれは乳がんを早期発見しようとする努力、それはその国では票につながらないから、ということにもなります。

乳がんを早期発見するための努力、それは検診の啓発活動に集約されるでしょう。

そしてその啓発活動ですが、日本では民間が草の根的に行っており、少なくとも政治が手掛けているイメージはありません。政治家が悪い、そういう言い方もできますが、少なくともそれが票につながらないから政治家も行動しないのです。つまりわが国では乳がんに対する危機意識が薄い。

日本:

主体:民間団体や企業が中心

活動内容:ピンクリボン運動や企業のCSR活動が主な啓発手段

自治体や学校での取り組みは比較的小規模

乳がん自己チェックについては主に民間の啓発活動として広がっている

米国:

主体:政府、自治体、民間企業、医療機関などが共同で啓発

活動内容:政府主導の啓発キャンペーンや保健センターでの啓発活動が強調

乳がん自己チェックや早期発見の指導は学校教育や地域コミュニティでも行われる

英国:

主体:政府、公共機関、自治体、民間団体などが共同で啓発

活動内容:国や地域単位での健康教育、啓発キャンペーンが多い

乳がん自己チェックや検診促進活動が公共サービスとして提供される

上記の違いについては過去にも触れました。

残念ながらこのブログもその一つです、民間、企業の取り組みにすぎません。

結局、多くの皆さんの意識が変わらない限り、乳がんの死亡率は上がり続けます。政治もみなさんの希望の反映にすぎません。政治家が、国が、行政が、乳がんの検診を啓蒙し続けていくことが自分のためになる、票につながる、と認識してくれない限り変わらないのです。

日本の乳がんによる死亡率がこのまま上場を続けて、米国、英国並みの高さまで到達した時、皆さんの意識が変わるかもしれません。だとしたら、もうあと少しなのかもしれません。

しかしそうなる前に変わることができればそれが理想のはずです。

まずは自分から規則正しい自己チェックをはじめましょう。そして周囲にもひろげましょう。まずは皆さんの家族から。それは皆さんの意識を変えることにつながると思います。そして最終的に政治を動かし、国をあげての啓蒙活動につながっていく。

まずは自分のこと、自分のため、そこから始めてみてください。

2025.01.01

皆さんあけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

お正月にもかかわらず、このブログを訪問されておられる方は、現在年をまたいで治療を受けられている方、あるいは年明けに手術の予定が控えられている方だと思います。

私も基幹病院に勤務している時にはいつも年をまたいで手術の予定がびっしり入っていました。

年末に手術をして、年をまたいで翌年に退院の方はお正月を病院で過ごされていますので、他の先生方と交代で回診に訪れていました。その際に、こんなことになってと嘆かれていたり、家族みんな私が入院していると思っているので、逆に初めてと言っていいくらいのんびりした正月になりました、と言われたり、いろいろなことを口にされていたのを覚えています。

病院のベッドでたくさんの時間を持て余しておられて、このブログを読まれている方もおられるでしょう。手術の成功と、皆さんのご健康を祈念します。

さて

ここ数年、乳がん治療の大きな変化と言えば、免疫療法、そしてCDK4/6阻害剤の導入でしょう。

また抗HER2療法が、HER2の弱陽性の方にまで拡大されたことも大きいと思います。

また放射線治療は2Gyを25回から、寡分割照射と呼ばれる2.66Gyずつ16回、42.56Gy当てる方法に変わりつつあります。週5日を5週間続けるよりも、3週間と1日ですからずいぶん短縮になりました。去年までなら年をまたいで放射線治療をしていた方も今年はまたがないでもOKになっているかもしれません。

こうしたことをこの1年つらつらと書いてきて、読んでいただいた方もおられるでしょう。

ただ昨年暮れにも書きましたが、諸外国と異なり、ここ何十年も日本の乳がんによる死亡率は下がっていません。

乳がんに限りませんが、いったん全身転移を来してしまったがん細胞を薬で根絶する方法はまだ見つかっていません。ある程度の確率では根絶できることもありますが、基本あまり期待できない。だからこそ今でも手術が生き残っているのです。手術や、放射線治療は切ったところ、当てたところしか治せない。これを局所治療と言います。対してホルモン治療や抗がん剤治療は全身に向けて、見えているもの、見えていないものすべてのがん細胞を根絶する目的で行われるので全身治療と呼ばれます。

もし全身治療でがん細胞が”必ず”根絶できるなら、すでに局所治療はなくなっているはずなのです。

早期の乳がんの宣告を受けた患者さんに、手術は必要ですか?、と聞かれることがあります。

もちろんです。手術でしっかり治りますよ、と答えます。

聞かれた方が本当に聞きたかったのはそういうことではなく、手術しないでも治るか、という質問。

わかっています。

しかし手術で根治するように見つけるのが早期発見であり、手術はできませんと言われればそれは手術で根治できないということを意味します。全身治療で根治できるなら手術は不要です。早期でも、末期であっても、全身にがんが転移していても、全身治療は全身に”効く”のですから、もし全身治療で根治できる日が来れば、もちろん局所治療はなくなりますし、そもそも早期、末期というステージの概念もなくなります。つまりそのがんは克服されます。

典型的なのが血液のがんです。血液のがんは最初から全身にがん細胞が拡散しています。血が通わない組織はほぼないからです。ですので血液のがんにはほぼステージの概念がなく、局所治療が存在しません。常に全身治療しかないのです。その全身治療が効くか?効かないか?それが最も重要です。ただし正常な細胞まで全滅させる薬はだめです。がん細胞だけを、それも必ず、根絶できる、理想の全身治療です。

固形がんとも呼ばれるがん、乳がんもその一つですが、全身治療では原則根絶できない。あるいはその確率が低い。だから局所治療で直せる段階で発見することが求められており、それが早期発見と呼ばれるのです。固形がんでは早期発見こそが治癒につながる最も重要な要素になるのです。

免疫療法、CDK4/6療法(ベージニオ®や イブランス®など)は全身治療です。抗HER2療法(エンハーツ®など)ももちろん全身療法です。もちろんそれによって全身に転移したがん細胞が根絶できることもあります。けれども本当にそれが期待できるなら、本来乳腺の手術は必要ないはずです。

たとえば先に抗がん剤をして、もともとあった乳がんがほぼ消えてしまった。それを確認するために手術をする、それはありです。でもそれなら全摘は必要ないでしょう。リンパ節を調べる必要もなくなるはずです。見かけ上のがんが消えたように見えていても、根治できていない可能性があることをしているから、がんが残っていないかどうか調べているのでしょう。

全身治療では、乳がんはまだ治せない、治せるとは言えないのです。全身治療の進歩にばかり目を向けていても、いつまでたっても死亡率は減少に転じてくれません。昨年暮れにも書きましたとおり、諸外国では乳がんによる女性の死亡率はさがっているのに、日本では下がるどころか上昇が続いているのです。それは全身治療の進歩ばかりに目を向けている今の医療の在り方に問題があるとしか思えない。

いつかはそうなるかもしれません。全身治療で乳がんが根治できる。

けれども副作用の問題もあります。なによりコストの問題もある。

現在、歯科治療ではインプラントの技術が進歩し、一見見かけ上は自然の歯と区別がつかない、おまけにしっかり噛めてメンテナンスも自分の歯と変わらない、そんな治療ができるようになりました。歯を丸ごと入れ替えてしまうのですから、どんな虫歯でもある意味で治ります。

それでも虫歯にならずに一生自分の歯で噛んで食べられる方がいいと誰でも思うはずです。何よりすべての歯をインプラントにするなんて、いくらお金がかかるか大変です。ちいさな手術で腫瘍を切除して、抗がん剤は必要なく、ほぼ100%近く完治できる早期での発見の重要性を否定する先生はいないはずです。同じ治療にコストをかけるなら検診にかけたほうがよほど患者さんには幸せだと思います。

虫歯の予防には、日常にしっかりと意識して行う歯磨きが最も重要です。歯科医による定期的なチェックの重要性はその次になるでしょう。歯磨きなしでチェックしていても意味はない。

乳がんの検診も、乳腺は自分で触ることができる臓器です、日常にしっかりと意識して自己チェックすることが重要です。またそれが可能です。

マンモグラフィや、人間ドックも重要ですが、2年に1度、あるいは1年に1度でしょう。さらに忙しかったり、なにかと用事があれば間隔も空きがちです。私は検診を受診してくださった皆さんに、日常の自己チェックこそが一番重要であり、何年かに一度のマンモグラフィや超音波検査などの皆さんの意識している検診だけでは不十分ですよ、と説明しています。

今年こそ、それを皆さんにしっかり伝えていく年にしたいと考えています。

今年もよろしくお願い申し上げます。

DCIS(非浸潤性乳管がん)は以前から超早期がん、Stage 0とされ、ほぼ転移や再発はなく、手術で完治できるがんとして扱われてきました。

ただ本来 がんは、「転移、再発の可能性が否定できない」、「手術で完全に切除できたはずなのに何年かして再発してくる、転移が見つかる」、「微小転移の存在が0%とできない」、それこそががんであったはずです。取れば100%治るのは良性のイボや良性のポリープと変わりません。

がんの定義はがん細胞で構成された腫瘍であり、がん細胞とは命をとるもの、転移するもの、という定義ではなく、無限に増殖する細胞という定義になります。つまり命を取らなくても、転移しなくても無限に増殖し続ければがんなので、DCISはその範疇としてがんと程度されているのです。

その意味から、DCISは未だ皆さんが認識しているがんと呼べる状況にまで至っていない、前がん病変、未病とも考えられます。ならばがんになるまで待っていても問題ないはず。つまり厳重経過観察していれば、DCISの段階でとどまっている限り、手術や、ましてホルモン剤、抗がん剤をしなくてもいいのではないか?という考え方は出てきます。

今年の米国で開催されたサンアントニオ乳癌シンポジウムでは、 低リスクの乳管内癌(DCIS)に対しては、厳重経過観察(これを積極的モニタリングと呼んでいます)でいい、いままでガイドラインで推奨されていた治療、つまり手術で切除する、必要なら放射線治療を加える、と比較しても、その後に本来の乳がん、つまり同側の浸潤がん(これこそがStage 1から4までに分類される乳がん)の発生率を高めることにはつながらなかったことが、ランダム化COMET試験で示されました。

つまり、DCISを手術せずに経過観察していても、手術をして切除しても、その後に本来の乳がんが発生する(乳がんと診断される)確率に差がなかったことが分かったのです。ちなみに両方の群ともに乳がんによる死亡例は1例もなかったそうです。またホルモン剤に関しては、患者さんの選択によってたとえ手術をしていなくても飲用してもいいことになっていました。

当初 非浸潤性乳管がん=DCISとされていても、手術をしないで、経過観察をしているうちに、しっかりした乳がん、命をとる可能性のある本来の乳がん、つまり浸潤がんがそこにできてくることはあります。また手術をして、切除し、放射線や、ホルモン剤投与を行っていても、その切除後にそこに浸潤がんが再発してくることがあります。

切除しているのに出てくることがあるの?それって本当にまれじゃない?とだれでも思われるでしょう。あるんです。めったにありませんが。

DCISの発見後、2年間での同側の乳房における浸潤がんの累積発生率は、積極的モニタリング群では4.2%、標準治療群では5.9%でした。この差は統計的に有意ではありませんでしたが、DCISに対する積極的モニタリングは、ガイドライン推奨治療と比較して、統計学的には”劣る”とは言えない、と証明されるものでした。ノースカロライナ州ダーラムのデューク大学医学部のシェリー・ファン医学博士、公衆衛生学修士は、このことを今年のサンアントニオ乳癌シンポジウムで報告しました。

この試験のデザインは少し理解が難しいので、捕捉します。本来DCISは見つかったらすぐに手術をするのが原則です。切除すればその標本は病理で詳しく検査されます。そうすればDCISだとされた腫瘍の一部に浸潤癌が見つかることがあります。つまりStage 0ではなかったのです。もちろんStage 1、本来の転移を起こし、再発する可能性が否定できない、つまり生命に危険を及ぼすがんであった、ということになります。

今回の試験では、DCIS診断後、すぐに手術を受けた群で、その後の2年間で浸潤がんが見つかった症例は、4-5人を除いてすべて、手術時に実は浸潤がんだったとのことです。つまり標準治療群で2年間で浸潤がんだった5.9%は最初からDCISではなかった、ということになります。切除しているのに浸潤がんが出てきたわけではなく、それはやはりまれだったのです。

このことは大変重要な意味を持ちます。純粋なDCIS(手術してみたら浸潤がんだったということのないDCIS)は最初に診断されたDCISの95%程度であり、それは2年程度見ていても浸潤がんにはならない、ということです。もっと言えば本当に本来のDCISなら手術や治療は不要で、放置していても問題ない、ということになります。積極的モニタリングで2年以内に浸潤がんが見つかった症例はそもそもDCISでなかったということも同時に推察されます。

誤解を恐れずに言います。この結果からは DCISはがんではない、ということです。少なくとも真のDCISは2年程度ではみなさんのおそれる浸潤性乳がんにはならない、のです。

ただ現状ではDCISが本当にDCISなのか、実は一部に浸潤がんが混じっているのか、それを確実に診断できる方法はなく、5%程度は誤りが生じます。そこは注意が必要でしょう。

積極的モニタリングでは平均2年間(5年以上観察されている方もいます)、DCIS診断後に厳重に経過観察されています。そしてあらかじめ決められた危険なサインが認められれば手術が行われます。同じように病理に回され、調べてみても浸潤がんがそこで見つかる可能性は4.2%で差がなかったのです。

逆に言えば、このファン先生らが決めた、あらかじめ決められた危険なサインの内容こそが大変重要で、そのサインが2年間経っても出てこないDCISはおそらく真のDCISであり、手術は不要だ、ということになります。ホルモン剤を飲んでおられる方もおられるので、それは必要なのかもしれませんが…

このことにより今後はDCISについて、そのすべてが何も考えることなしに手術、まして全摘、とは言えない、ことになりました。これは乳がん、特にDCISについて、検診の在り方、方法、からその診断基準、そして前述の標準治療のガイドラインに及ぶ、とんでもない変化をもたらします。

乳房温存切除の考え方が米国で発表された時、日本では乳がんの手術は全摘一択でした。その考え方が受け入れられ、普及し、一般化するまで2年のずれがあったとされます。

しかし今ではこうした発表はインターネットで一瞬で拡散されています。ガイドラインの変更はすぐに浸透します。なによりこの学会には日本からも多くの先生が参加されています。そしてDCISと診断され、手術を直前に控えた患者さんに与える影響を恐れず、これをネットで拡散する私のような人間もいます。

いま米国で騒がれているこの発表はすぐに日本でも大きな反響が出るでしょう。私がここで触れるかどうかは大勢から見れば大きな問題にはならないでしょう。

シェリー・ファン医学博士によれば、「DCISと診断された2年後、積極的モニタリングに無作為に割り当てられた低リスクDCISの女性は、ガイドラインに準拠した治療に無作為に割り当てられた女性と比較して、同側乳房の浸潤がんの発生率において劣ることはない、という結果が得られました」とファン氏は記者会見で述べました。

「非浸潤性乳管がんと診断されたその後に、浸潤性の乳がんが発生した症例では、その2群間で腫瘍の大きさ、リンパ節の状態、腫瘍のグレードに有意差はありませんでした。」

「まだ2年間の経過観察しか終わっていませんが、短期的な結果からは積極的モニタリングによる対応は有望だと感じており、さらなる追跡調査によって、低リスクDCISの女性に対するこの治療法の長期的な結果と実現可能性が判明すると思われます」と彼女は付け加えました。

この研究はJAMA誌にも同時に発表されました。

記者会見の司会者で、テキサス大学サンアントニオ校ヘルスセンターおよびメイズがんセンターのバージニア・カクラマニ医学博士は、この研究結果はあまりにも影響が大きすぎる、とし、ファン氏がこの研究結果を患者と今後はどのように話し合うつもりなのかと質問しました。当然です。これが発表されてしまえば、DCISで今まさに手術、まして乳房全摘が必要とされた患者さんは迷うに決まっているからです。

ファン氏は言います。「ですから、この結果は刺激的ではありますが、まだ実践を変える、標準治療のガイドラインをかえるほどではないと思います。もし今回のこの結果によって患者との関わり方が変わるとするならば、積極的なモニタリングで対応したとしても、その後に浸潤がんを発症するリスクは低いと患者に伝えられるようになるということだと思います。」

「私の患者の多くがそうであるように、すでに手術を拒否する決断をしている患者のために、私たちは安全で、非常に早い段階で浸潤がんをはっきりと検出できる能動的モニタリングプロトコル(これこそ前述の、DCISが手術が必要と判断されるようになる危険なサインのことです)を考案したと思います」と彼女は指摘した。「これらの結果が永続的であるかどうかを確認するには、5年、7年、10年の計画された分析を待たなければなりません。そうすれば、これは診療を変えるものになると思います。」

発表ではむしろ手術を受けた患者さんの方が浸潤がんが多く発見されたことになっていることに対して、ファン氏は、手術群で浸潤がんの発生率が高かったのは、乳房病変がDCISではなくがんであることが手術中に発見されたためだと述べました。「手術を受けた患者で発見された浸潤がんのほとんどは、4~5人の患者を除いて、ステージ分類時に発見されました。」

「それでは、積極的モニタリンググループでも手術率はおそらく同様になると予想されますか?」とカクラマニ氏は尋ねた。

「その通りだと思います」とファン氏は言う。「結果は2年と短いものですが、私たちはこの患者集団の40%を5年以上追跡してきました。私たちが検出した腫瘍のサイズが小さかったことは、積極的モニタリング群の患者に害を及ぼさない程度に診断を遅らせたことを示しているのです。」

→ この緑いろの文章で分かられたと思いますが、ファン先生はDCISが手術が必要とされる危険なサインを定義して見つけた、と考えていることがわかります。そしてその危険なサインがない限りは、”(今の段階では)おそらく”手術をせずに経過観察していても大丈夫だ、ということが分かったと言われています。そしておそらくこの危険なサインは、DCISと診断されていても、実はほんらいの乳がんである浸潤がんであった、最初の診断が誤りであったサインなのです。

もしかすると今後は、DCISが発見されたとしても、この危険なサインがない限りは手術をせずに経過観察することもできる、という風に標準治療のガイドラインが書き換わるかもしれません。

質問がありました。この研究結果は、DCISの手術が遅れると患者に悪影響を与える可能性があることを示す最近の分析結果と矛盾しています。このことはこのブログでも過去に触れていますね。

「これは(DCISの患者さんのなかでもさらに)リスクの低い患者群です」とファン氏は言います。「これは DCIS 患者全員に当てはまるアプローチではありません。また、DCIS には多くのサブグループがあり、その一部は浸潤性に進行していく傾向がないことは明らかです。私たちのチームは現在、浸潤性進行のリスクが最も低い患者を予測するのに役立つバイオマーカーの開発に取り組んでいます。これは、臨床特性と組み合わせて、患者が治療について決定を下すのに役立つ追加の補助手段になると思います。今回提示したこれらのまだこれから観察が必要とはいえ、しっかりとした結果は、少なくともDCISについて考えるという議論を開始し、患者と彼らを治療する臨床医の両方にとってDCISをまったく異なる方法で捉えるきっかけになると思います」と彼女は付け加えました。

米国における DCIS の年間発症数は約 50,000 人です。手術が依然として主な治療法であり、多くの場合、放射線療法や内分泌療法と組み合わせて行われます。治療法は、低リスクおよび中リスクの浸潤性乳がんの場合と同じです。(高リスクな浸潤がんでは抗がん剤治療が加わるという違いがあります。)

「すべてのDCISが浸潤がんに進行するわけではないので、DCISの管理において手術を軽減できる可能性がある」とファン氏と共著者らは考えました。つまりある一定の危険なサインがないDCISは、真のDCISであり、手術せずに経過観察していても大丈夫な可能性があると考えたのです。

多施設COMET試験は ガイドラインに準拠した治療と、積極的モニタリングとを比較するように設計されており、後者では手術は浸潤がんへ進行が確認された場合にのみ行われます。主要な評価項目は、その後2 年間にDCISと診断された方の乳腺に浸潤がんがあると診断されたかどうかでした。

研究者らは、浸潤性疾患の証拠がない、新たに診断されたグレード 1/2(核の低異型度)、ホルモン受容体陽性、HER2 陰性の低リスクの DCIS を持つ 40 歳以上の女性を登録しました。

1.ガイドラインに準拠した治療に無作為に割り付けられた患者は、手術として乳房部分切除術または乳房切除術のいずれかを選択できました。乳房部分切除術を選択した患者には放射線療法が提供されました。両グループの患者は内分泌療法を選択できました。フォローアップのマンモグラフィーは 12 か月間隔で実施されました。

2.積極的モニタリング群では、患者は、DCISがある乳房については 6 か月ごとに、DCISのない健康な側の乳房については 12 か月ごとに診断用マンモグラフィー検査を受けました。新たな病変が発生したり、乳房組織の変化に関する画像診断が検出された場合には、針生検が推奨されました。生検で浸潤癌が判明した場合は、そこからガイドラインに準拠した手術が必要とされました。

主要解析には、年齢の中央値が 64 歳の 957 人の患者が含まれていました。DCISの 4 分の 1 は核グレード 1 で、残りはグレード 2 でした。

2年後の浸潤がん発生率は統計的に有意ではなかったが、「積極的モニタリングはガイドラインに準拠した治療より劣らない」という結論を裏付ける、と研究者は報告しました。

こういう臨床試験は言葉にすればするほど難しくなります。

だからといってわかりやすくすると誤解を生じやすくなります。

しかしこのままの文章ではあまりにわかりにくいので、私なりに言い切ることで分かりやすくします。その意味で非常に誤解を生みやすくなるかもしれません。もしDCISと診断された方がこれを読むときはそれを了承して読んでください。

この論文が意味すること

低リスク非浸潤性乳管がん(=DCIS)(核異型度グレード1-2、ホルモンレセプター陽性、HER2陰性)と診断された患者さんの5%程度は、実はその中に浸潤がんを含んでいる。そしてその5%も、半年おきに経過観察していれば、変化が認められて、いずれは診断される。

そして残りの95%の真のDCIS症例は、治療をしなくても問題なく生存し、命を取られるようなことはない。現段階では診断後の2年間についてはおそらく保証できる

だから低リスクのDCISと診断されても、経過観察でよく、すぐに治療は必要ではない。そしてその95%の方は2年後もそのまま治療せずに経過される。

2024.12.24

インプラント(シリコンバック)を留置する乳房再建術が保険適応とされて10年以上が経過しました。

シリコンバックは保証期間が10年とされ、それ以降には入れ替えが勧められています。すでに最初に留置したインプラントを、新しいものに入れ替えておられる方もいるでしょう。乳がんで乳房全切除が必要になる方は依然多くおられます。私も大変多くの患者さんにインプラントを用いて再建術を施行してきました。例えば20歳代で結婚適齢期の女性に乳房全摘が必要とされた時、その衝撃は想像するに余りあります。もちろんできるだけ温存切除で対応するのですが、全摘が避けられない方もおられます。20歳代で乳がんに罹患され、全摘が必要であった患者さんでは、もちろんほぼ全員が再建希望です。

ただその場合、その後に妊娠から出産があること考慮するので、腹直筋はもちろん、広背筋など自己組織を用いての再建術はできるだけ避けるべきと考えます。インプラントでの再建が原則です。

私が治療施設に勤務していた際に担当させていただき、乳房再建を施行した20歳代の患者さんは5名おられます。その5名の方は全員がその後結婚が決まりました。もちろんそれだけが重要ではないですが、主治医としては大変うれしかったのを覚えています。先日もその方が二人目の子供さんを見せてくださり、幸せのおすそ分けをいただいてその日1日幸せな気持ちで過ごせました。

さてこのインプラントですが、2019年前後に乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)が話題になりました。米国食品医薬品局(FDA)は、安全性に関する情報を発行しましたが、それが2023年3月22日にさらに更新され、乳房インプラントの被膜または瘢痕内に扁平上皮がん(SCC)やさまざまなリンパ腫が発生したという報告があったことを一般に知らせました。

これらのリンパ腫は、2020年以降、すべての生理食塩水バックおよびシリコンバックのインプラントに対して「ブラックボックス」警告の対象となっている乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)とは異なり、あらたに加えられたものになります。

(ちなみに、「ブラックボックス警告(black box warning)」は、アメリカ食品医薬品局(FDA)が医薬品や医療機器に対して発行する最も厳しい警告です。この警告は、製品の使用により重大または生命に関わるリスクがある場合に出されます。具体的には、ブラックボックス警告は製品の添付文書の一番目立つ場所に黒い枠(ブラックボックス)で囲んだ形で記載され、医療従事者や消費者にその重大なリスクを明確に伝える役割を果たします。名前の由来もこの黒い枠にあります。)

これは、乳房インプラントを使用している、または使用を希望する女性にとって何を意味するのでしょうか。私の20歳代の患者さんも、再建術後10年経過しています。そろそろ入れ替えも視野に入っています。コナー・J・キンスロー医学博士がまとめてくれていましたので、これを参照しながらまず、インプラント関連の悪性腫瘍の歴史を簡単に振り返ってみましょう。

乳房インプラントが癌やリウマチ性疾患を引き起こすのではないかという懸念は、シリコンインプラントが普及し始めた1980年代にまで遡ります。インプラントの安全性を証明する証拠が不十分だったため、米国食品医薬品局(FDA)は1992年にシリコン充填インプラントの使用を一時停止し、再建手術または管理された臨床試験でのみ使用できるようにしました。結局シリコンインプラントとリンパ腫を含むさまざまな癌のリスク増加との関連性は、その後、いくつかの疫学研究によって反証されました。ただこれらの研究では、当時は乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)についてあまりよく知られていなかったため、この疾患のリスクを具体的には調査していませんでした。最終的にシリコン充填インプラントの使用停止は2006年に解除されました。ヨーロッパではそのような一時停止は行われなかったため、ヨーロッパ人はシリコンインプラントを使用し続けていました。

1998 年、乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)に関する最初の医学文献が発表されました。

この腫瘍は、インプラントを除去することにより治癒しました。加えて乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)はしかし大変まれな疾患であり、もともと極めてまれな乳房リンパ腫の、さらに 3% 未満程度です。その後、同様の症例報告が続き、病理学者は乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)の遺伝子が体の他の部位の ALCL (多くの場合ALK陰性) の遺伝子と異なることを発見し、別の病因があることを示唆していました。

2008 年、JAMAという雑誌に、乳房インプラントと ALCL の関連性を示す初めての疫学的証拠を示す重要な論文が発表されました。このオランダの人口ベースの研究では、ALCL のリスクが約 40 倍に上昇していることがわかりましたが、発生頻度は依然として非常にまれでした。

その後、FDA は 2011 年に乳房インプラントと ALCL との関連性に関する安全性通知を発行しました。この関連性は、米国およびオーストラリア/ニュージーランドでの疫学研究で確認されました。乳房インプラント関連の ALCL は、ほとんどの場合、マクロテクスチャ インプラント (天然組織への接着を助けるテクスチャ表面を持つインプラント) に関連して発生しました。多くの症例は、Allergan/Biocell 社が製造した特定のインプラント モデルに関連して発生しました。

2019年、FDAはアラガン社に製品の自主回収を要請し、同社は全世界でこれに応じました。2020年、FDAはすべての生理食塩水およびシリコンインプラントに「ブラックボックス」警告を出し、ALCLとの関連を警告しました。世界中の他の政府規制機関の対応はさまざまです。オーストラリア、フランス、カナダは、特定のブランドのマクロテクスチャインプラントまたはすべてのマクロテクスチャインプラントを一時停止または禁止しています。ヨーロッパおよび世界中の他の国々では、具体的な禁止や規制は実施されていません。

そして2023年になり、FDAは乳房インプラントの被膜に関連する追加の悪性疾患として、扁平上皮癌(SCC)の発生と「(ALCL以外の)さまざまなリンパ腫」を発表しました。この発表は、インプラント関連のSCCに関する医学文献の19件の症例に基づいています。

乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)の症例は世界中で約1,400件報告されていました。

乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)は、アラガン社の表面にざらざらになるような加工がされている(テクスチャアドと言います)インプラントに比較的特異的に発生します。

インプラントには表面がつるつるしているスムースタイプと、ざらざら加工がなされたテクスチャアドタイプがあります。もともと体の中に表面がつるつるした生体組織はあまりありません。表面がざらざらしている方が入れた場所の組織としっかりなじむので、留置後の移動が少なくなることから好まれました。

アラガン社のインプラントは、このざらざら加工がある特殊な薬品で行われ、ランダムなざらざら(目がそろっていない)になっていることから、より生体になじむとされていました。

リンパ腫が報告され始めた当初は、その加工に使う薬品が残っていて原因になる、ざらざらな表面が組織を刺激して発症する、などいろいろな説がありました。結局 現在までなぜそれがリンパ腫を誘発するのか、わからないままになっています。発生することは間違いないけれど、なぜなのかまではわからない、という状況です。

そんな状況でさらに、乳房インプラントに関連しているかもしれない悪性疾患が報告されたことになります。

報告された症例が少なく、経験から来る証拠も不足していることから、私たちのグループはインプラントと乳房に発生する扁平上皮がん(SCC)の関連性を測定することにしました。つまりもともと乳腺にどれくらい扁平上皮がんが発生するのか?(乳がんはほとんど腺がんであり、扁平上皮がんではありません)それがどれくらいインプラントと関連しているのか?を調査したのです。

私たちは、乳がんまたはかこの乳がん治療のためにインプラントによる再建を伴う乳房切除術を受けた約57,000人の女性を特定し、その後の乳房に発生するSCCについて「追跡」しました。ほとんどの女性は約6〜7年間追跡され、乳房SCCの症例が2件特定されました。SCCのリスクは予想よりも約2倍高かったのですが、そのリスクは統計的に検討してみても有意ではなかったため、こうしたリスクの増加が単なる偶然以上のものであると合理的な確信を持って言うことはできませんでした。

いずれにせよ、乳房SCCのリスクは、乳房インプラント関連未分化大細胞リンパ腫(ALCL)同様に極めて低いという結果でした。

私たちの研究には次のような注意点があります。

1. ほとんどの女性は 6 ~ 7 年間追跡されました。対照的に、乳房 SCC のほとんどの症例は、インプラント留置後 約 20 年で診断されます。女性をより長く追跡すれば、乳房 SCC の症例をさらに発見できる可能性があります。それでも、約 16,000 人の女性が 10 年以上追跡されましたが、追加の症例はありませんでした。

2. すべての女性は乳房切除後に再建手術を受けた方でした。私たちの研究結果が美容目的のインプラント手術を受ける女性にも当てはまるかどうかは不明です。

3. インプラントの種類に関する情報はありませんでした。ただし、マクロテクスチャインプラントを持つ女性にほぼ限定して発生する乳房 ALCL とは異なり、SCC はスムースインプラントとテクスチャインプラントの両方に関連することが報告されています。

SCC のリスクについてはまだ結論が出ていないかもしれません。しかし、ALCL とマクロテクスチャ インプラントの関連性は十分に確立されています。より大規模な疫学研究では、リスクは 30,000 人に 1 人から 3,000 人に 1 人の範囲であると報告されています。ただある小規模な機関の研究では、リスクは 600 人に 1 人という高い数値でした。

私たちの意見ではありますが、最も優れた研究はオランダのグループによって実施されました。この研究では、リスクはおよそ 12,000 人の女性に 1 人であることがわかりましたが、これはインプラントの種類と追跡期間によって異なります。オーストラリア/ニュージーランドの研究では、テクスチャ インプラントに関連するリスクは、メーカーによって異なりますが、およそ 3,000 人に 1 人から 86,000 人に 1 人であることがわかりました。スムース インプラントに関連するリスクはないようです。

再建インプラントと美容インプラントのリスクが異なるかどうかもわかっていません。再建手術を受けた女性の方がリスクが高いかもしれないと示唆する研究者もいます。しかし、私たちはこのことを研究し、リスクは依然として非常に低く、おそらく同じくらいであることがわかりました。さらに、私たちのグループと他のグループは、米国と世界中で毎年診断されるALCLの症例数が急増していることを発見しました。したがって、ALCLのリスクは以前の研究で過小評価されていた可能性があり、将来的にはリスクが以前考えられていたよりも高いことが判明する可能性があります。

ALCLのリスクはどんなに見積もっても1000人に1人もおこらないということです。

それはご存じな方もおられますが、タモキシフェンを飲んでいる方に起こりえる子宮体がんのリスクよりも低いものになります。タモキシフェンを飲んでおられる方が、ALCLを心配して再建をやめるのは少し理にあいませんよね。がんの再発を防ぐ薬の副作用と、整容面でのインプラントのリスクを同列に述べるのも抵抗はありますが、少なくともそれほど心配しなくてもいいことは間違いないといえるでしょう。

インプラント関連SCCは悪性疾患であり、時には致命的となることもあります。幸いなことに、こうした症例は非常にまれであり、現在、インプラントを持つ女性でリスクが著しく高まるかどうかは不明です。一方、ALCLは、インプラントを除去することで治癒することがほとんどです。死亡例はほとんど報告されていませんが、これはリンパ腫が乳房被膜外のリンパ節や体の離れた部位に広がった場合に起こりえます。

乳がんの治療または予防のために乳房切除術を受ける女性にとって、再建はQOL(生活の質)において重要です。再建手術を受ける女性の ALCL リスクは極めて低いです。私たちは以前、再建手術を受ける女性 (大部分は約 7 年間追跡) の ALCL リスクがおよそ 10,000 人の女性に 1 人であることを発見しました。これに対し、乳がんの再発または新たな乳がんのリスクは 5% から 15% です。

美容インプラントに関心のある女性の場合は、それぞれの女性ごとにいろいろと話し合って方針を決めていく方がいいでしょう。この手術は純粋に美容目的であるため、多くの女性は、たとえわずかでも悪性腫瘍のリスクを許容したくないかもしれません。しかし留置して20年後の結果を報告する研究はほとんどありません。20代、30代、または40代でインプラントを受ける女性の場合、数十年後の長期的なリスクを考慮しなければなりません。もし考慮すれば思いとどまる可能性があります。

美容インプラントに関心があるがALCLのリスクを心配している女性は、スムースインプラントについて外科医と話し合うといいでしょう。スムースインプラントによるALCLのリスクは、おそらくゼロに近いです。

インプラントをすでに留置している女性の場合、米国や他の国では、私たちの知る限り、インプラントを予防的に除去すべきという推奨はありません。その代わりに、女性は担当外科医または他の医師による定期的な経過観察を継続する必要があります。乳房のしこり、腫れ、痛み、赤み、皮膚の変化など、新たな症状があれば、医師に報告する必要があります。

2024.12.19

WHO(世界保健機構)はさまざまな国からデータを回収しており、それを公開しています。

もちろん英語なのでなかなか使いやすいとは言えませんが、それでも色々と使っていくうちにわかってきて、面白いことがわかることがあるのです。

このグラフ、字が小さくて見えにくいので、できればPCなどで拡大してみて欲しいのですが、

「その国の人口10万人あたり、何人の方が毎年乳がんで亡くなっているか」を年次推移で示したグラフです。ちなみに緑 イギリス、上から二番目の黄色 ドイツ、青 フランス、黄色 カナダ、赤 米国、そして一番下でぐんぐん上昇しているのが日本です。

このグラフ、情けない日本の現状がすぐにみて取れるのですが、イギリスのデータに注目してください。

1990年から一気に下降に転じています。そのつもりでみると、米国やカナダでもその傾向があります。

ところが同じヨーロッパなのにフランスやドイツではそうなっていません。上昇が続いているように見えます。いったいなぜこんなことになっているのでしょうか?

イギリスでがん治療を受ける人は、医療施設へのアクセスが悪いのでフランスまで行って治療を受けることがある、と聞いたことがあります。フランスは保険によって治療施設のレベルが異なるので、お金がないといい治療が受けられないと聞いたことがあります。そうした事情は世界中だいたい共通のことであり、こと命がかかったことであれば、お金持ちは国を渡ってでもいい治療を受けようとしますし、お金のない方はどの国でも苦労されていることでしょう。ただ今現代の情報社会、グローバル社会において、少なくとも手に入るホルモン剤や抗がん剤、免疫治療薬剤など、また手術や放射線治療などの治療法について、少なくとも先進国と言われている国の間で差があるとは思えないのです。国際学会に飛行機に乗って参加することは私のようなレベルの医師でもやっていますし、インターネットで発表があったその日に結果にアクセスすることもできます。今ではスマートフォンはアフリカの奥地でもつながります。

そもそも1990年ごろに乳がんに関係することで、そんなに重要な影響を与える、何があったというのでしょうか?それも米国、カナダ、イギリスに共通してあり、他のヨーロッパの国ではなかった、もちろん日本でもなかったこと、それはなんなのでしょう。

そこでAI(人工知能)に聞いてみることにしました。最初は遊びでやっていたのですが、大変面白い結果が得られたので、紹介してみようと思うのです。少なくとも医師の私からみていても、まんざら間違いを述べていないように思うからです。

WHOによる乳がんによる10万人あたりの死亡率の年次推移のデータを見ていると、同じヨーロッパでもフランスやドイツでは下がらずに漸増を続けているのに対し、イギリスでは1990年ごろから急激に減少に転じています。また米国やカナダでも同じく1990年ごろから急激に死亡率の低下が見られます。

残念ながら我が国では死亡率は全く減少に転じてはいません。

イギリス、米国、カナダにいったい何があった、そして他の国では何がなかったから、死亡率の推移に差が出たと考えられるでしょうか?

乳がんによる死亡率が国ごとに異なる推移を見せる理由には、複数の要因が絡み合っています。イギリス、米国、カナダで1990年代以降に死亡率が減少した背景には、以下のような要因があると考えられます。

イギリス、米国、カナダでは、1980年代後半から1990年代にかけて、乳がん検診(特にマンモグラフィ検診)が広く普及しました。早期に発見されることで治療の成功率が高まり、死亡率の低下に寄与しました。

イギリス: 1988年に全国的な乳がんスクリーニングプログラムが導入され、50~70歳の女性を対象にマンモグラフィ検診が定期的に行われるようになりました。

米国・カナダ: 1980年代からマンモグラフィの普及が進み、多くの女性が定期検診を受けるようになりました。

1990年代以降、乳がん治療法が大きく進歩しました。特に以下の治療法が広まり、死亡率の低下に貢献しました。

ホルモン療法: ホルモン受容体陽性乳がんに対するタモキシフェンの使用が拡大しました。

化学療法の改善: アントラサイクリン系やタキサン系の化学療法薬が広まりました。

放射線治療の最適化: 放射線治療技術の進歩により、副作用を抑えつつ効果的な治療が可能になりました。

米国、カナダ、イギリスでは、医療へのアクセスが比較的良好であり、乳がん治療や検診への参加率が高い傾向があります。また、健康教育が進み、自己検診や定期的な検診を受ける意識が高まりました。

これらの国では、乳がんを国民的課題と位置づけ、研究開発や予防プログラムに資金が集中投下されました。たとえば、米国ではNational Cancer Act(国家がん法)による資金投入が、がん研究と治療の進歩を加速させました。

フランスやドイツ、日本では、検診プログラムの普及が比較的遅れたことが一因と考えられます。また、検診率の向上に必要な啓発活動が十分でなかった可能性もあります。

新しい治療法の導入には、医療システムや承認手続きの違いが影響します。たとえば、日本では薬剤承認が他国より遅れる傾向がありました。

乳がんに関する意識の違いや、検診に対する抵抗感(羞恥心や痛みに対する不安など)が他国と異なる推移を示す要因として挙げられます。

乳がん対策に十分な予算が割り当てられない場合、検診や治療、研究の進展が遅れます。

【結論】イギリス、米国、カナダの死亡率低下は、検診の普及、治療の進歩、医療アクセスの向上、政策的支援が相互に作用した結果と考えられます。他の国々では、これらの要素が十分に整備されるまでに時間がかかったことが、死亡率推移の差を生んだ要因といえるでしょう。

なるほど。検診プログラムの普及に差があることが納得できます。ただ治療法の導入について、先進諸国間でそれほど差があるとは思えません。イギリスの医療アクセスは非常に悪いことが有名です。ドイツではそれはありません。

治療法の導入の遅れが主原因であるならば、ピークこそずれても、他の国でもいずれは減少に転じているはずです。

ご指摘ありがとうございます。イギリスの医療アクセスに関する問題はたしかに議論の的になっています。具体的には、イギリスのNHS(National Health Service)は普遍的医療を提供していますが、待機時間の長さや医療リソースの不足が課題として挙げられることが多いです。一方で、ドイツは医療アクセスが比較的良好であり、社会保険制度に基づいて迅速かつ広範な医療サービスを受けられる環境が整っています。この事実を踏まえた上で、イギリスの乳がん死亡率が1990年代以降に急激に低下した理由について、医療アクセスの質以外の要因を再評価する必要があります。

イギリスにおける死亡率低下の背景

イギリスでは、医療アクセスそのものに課題がある中でも、以下の要因が乳がん死亡率の低下に寄与したと考えられます:

イギリスでは、1988年に全国規模の乳がん検診プログラムが始まりました。このプログラムは、ターゲットを明確に定め(50~70歳の女性)、マンモグラフィ検診の実施が組織的かつ継続的に行われました。これにより、早期発見と早期治療が促進され、死亡率の低下につながりました。

NHSの特徴として、全国的に統一された治療ガイドラインが早期に整備されていたことがあります。これにより、地域間での治療の質のばらつきを抑え、標準的な治療が多くの患者に行き渡る環境が整いました。

1990年代初頭から、イギリスではタモキシフェンなどのホルモン療法や新しい化学療法が広く利用可能となり、治療効果が高まりました。これらの治療法は、死亡率の低下に大きく貢献したとされています。

NHSを通じた健康教育や啓発活動が行われた結果、乳がんに対する意識が高まりました。たとえば、自己検診の普及や検診受診率の向上が観察されています。

ドイツの状況との対比

ドイツでは医療アクセスが良好であるにもかかわらず、乳がん死亡率がイギリスほど顕著に低下しなかった背景には、以下のような要因が考えられます:

ドイツで全国的な乳がんスクリーニングプログラムが正式に導入されたのは2000年代に入ってからであり、イギリスよりも10年以上遅れました。この遅れが、乳がんの早期発見と治療への影響を及ぼした可能性があります。

ドイツの医療システムは連邦制に基づいており、各地域で医療サービスが分散して提供されます。このため、統一された治療ガイドラインやスクリーニングプログラムの普及に時間がかかった可能性があります。

ドイツでは乳がん検診の重要性が十分に啓発されていない地域があった可能性があります。その結果、検診受診率が期待値に達しなかったことが影響したと考えられます。

【結論】 医療アクセスの質だけでなく、スクリーニングプログラムの導入時期や治療法の普及状況、健康意識を高める政策の成否が、乳がん死亡率の推移に影響を与えたと考えられます。イギリスの死亡率低下は、NHSによる統一的なスクリーニングと治療ガイドラインの効果が大きく寄与しており、ドイツの良好な医療アクセスが死亡率低下に直結しなかった背景には、制度運用の違いが関係していると言えるでしょう。

フランスでもスクリーニング(乳がん検診)プログラムの開始は遅いのですか?

フランスでも乳がんスクリーニングプログラムの全国的な導入は、イギリスや北米に比べて遅れました。フランスでは2004年に全国規模での組織的な乳がんスクリーニングプログラムが導入されています。この点で、イギリス(1988年)や米国(1980年代中頃から普及)、カナダ(1988年頃)に比べて15年以上の遅れがありました。

(この後に各国のデータを表で比較してくれました。これを示します。)

| 要素/ 国 | イギリス | 米国 | カナダ |

|---|---|---|---|

| スクリーニング開始時期 | 1988年(全国規模) | 1980年代中頃(普及開始) | 1988年(全国的な普及開始) |

| 対象年齢 | 50~70歳(2001年以降は47~73歳) | 40~74歳 | 50~74歳 |

| 検診受診率 | 約70~80% | 約70% (2010年代中頃) | 約70% |

| 健康啓発活動 | 全国的に強力(NHS主導) | 全国的に強力(特にピンクリボン運動) | 全国的に啓発(ピンクリボン運動など) |

| 医療システムの統一性 | 全国統一(NHSによる一元管理) | 民間保険主体+公的保険(連邦政府主導) | 公的保険主導(全国統一) |

| 死亡率低下のタイミング | 1990年代から急激に低下 | 1990年代から急激に低下 | 1990年代から急激に低下 |

| 主な課題 | 健診未受診者へのアプローチ | 保険による格差や医療費の問題 | 一部地域で受診率の低さが残る |

| 要素/ 国 | フランス | ドイツ | 日本 |

|---|---|---|---|

| スクリーニング開始時期 | 2004年(全国規模) | 2009年(全国規模) | 2004年(市町村単位で本格化) |

| 対象年齢 | 50~74歳 | 50~69歳 | 40~74歳 |

| 検診受診率 | 約50% | 約50~60% | 約45%(2020年) |

| 健康啓発活動 | 部分的・地域的 | 部分的・地域的 | 一部地域で進行中 |

| 医療システムの統一性 | 地域ごとに分散 | 連邦制に基づく分散 | 公的保険主体だが地域差あり |

| 死亡率低下のタイミング | 緩やか(遅れ気味) | 緩やか(遅れ気味) | 減少に転じていない |

| 主な課題 | 検診受診率の低さ | スクリーニング導入の遅れ、地域差 | 検診の普及と啓発活動の遅れ |

【結論】この表と各国の状況を比較すると、乳がん死亡率の低下にはスクリーニングの早期導入と高い受診率、啓発活動の質、医療システムの統一性が重要であることが明らかです。特に日本やフランスのようにスクリーニング導入が遅れたり、受診率が低かったりする国々では、さらなる政策的・啓発的な努力が必要とされます。

イギリスの成功事例は、乳がん死亡率低下においてスクリーニングの早期導入、受診率の高さ、統一的な医療管理が重要であることを示しています。これに対し、他国ではスクリーニングの導入遅れや啓発活動の不足が、死亡率低下に影響を及ぼした可能性が明らかになります。この表が各国の取り組みの違いを明確に示し、政策改善の参考になることを願います。

最近ではインターネットの発達によって、医学に限らず常に最新の情報が簡単に入手できるようになりました。まして先進諸国間において、がんの治療法や、薬剤について遅れがあることは考えられません。各家庭ごとにおいて経済状態による差はあるでしょうが、先進国同士で平均してしまえばさほどに差はないでしょう。ということは乳がんによる死亡率がすでに減少に転じている国がある一方で、死亡率の低下が認められない国がある理由は、治療のレベルではなく、検診の普及と啓蒙活動の活発さに求めることができるということですね。

おっしゃる通り、現在のグローバル化した情報社会では、治療法や薬剤における遅れが先進国間で顕著な違いを生むことは稀です。特に乳がん治療の分野では、エビデンスに基づいたガイドラインが国際的に共有され、主要な先進国では同じような治療が提供されています。

そのため、乳がん死亡率の低下が認められない理由は、以下のような検診の普及と啓蒙活動の質の差に起因すると考えるのが合理的です。

受診率の違い

乳がん死亡率低下のカギは、乳がんを早期に発見することです。マンモグラフィ検診が広く普及し、高い受診率が達成されている国では、死亡率の顕著な低下が見られます。一方で、受診率が低い国や地域では、早期発見の機会が限られ、進行がんの割合が高くなり、死亡率低下が遅れる傾向があります。

検診プログラムの導入時期と統一性

全国的かつ組織的な検診プログラムが早期に導入された国(例:イギリス、米国、カナダ)は、死亡率低下が早くから見られます。一方で、遅れて導入された国(例:フランス、ドイツ、日本)では、その恩恵が現れるのが遅れた可能性があります。

健康意識の向上

検診を受けるかどうかは個人の健康意識に依存します。健康教育や乳がんに関する啓発活動が効果的に行われた国(例:米国、カナダ、イギリス)では、検診受診率が高まり、早期発見につながりました。

文化的・社会的障壁の克服

日本やフランスでは、乳がん検診に対する羞恥心や不安感などの文化的要因が受診率向上の妨げになった可能性があります。啓発活動の成功には、こうした心理的障壁を克服する取り組みが必要です。

政策的な優先順位

乳がん検診や治療に十分なリソースが割り当てられた国(例:イギリス、カナダ)では、その成果が顕著です。これに対し、乳がん対策が医療政策の中で優先順位が低かった国では、普及の遅れが見られる可能性があります。

医療制度の統一性

医療制度が統一的でない国(例:フランス、ドイツ、日本)では、地域間のばらつきがスクリーニングや治療の質に影響し、死亡率低下に遅れが生じることがあります。

【結論】乳がん死亡率の低下が見られない理由は、主に以下の2つに集約されます:

スクリーニング検診の普及と受診率の低さ

啓蒙活動の活発さや健康意識の格差

特に、検診プログラムが早期導入され、効果的な啓蒙活動が行われた国で死亡率低下が顕著であることから、これらの要因が鍵となっているのは明らかです。今後の課題として、受診率向上のための啓発活動強化や、検診に対する心理的・文化的障壁を取り除く取り組みが重要といえるでしょう。

日本では医療制度は統一されていますけれどね。そういうところなど、いくつか?なところがありますが、やはり乳がん死亡率の低下には、スクリーニングを普及させ、きちんと受診させること、そしてそれをしっかり啓蒙し、健康意識を高めることが必須であることは間違いないようです。そして驚きなのはそれが本当に正しいなら、それによってここまで死亡率の推移に差が出てしまうということではないでしょうか。

もしAIが出した結論のように、検診の開始と普及に原因があるのなら、わが国でも30年の遅れがあるのですから1990+30=2020年ごろから死亡率が下がっていないといけない。ただ受診率の差(70%と50%)が埋められていないので、そうなっていないのかもしれません。

検診の受診率の差は、国民の乳がんという疾患に関する関心の高さの違いにも起因するところがあります。70%もの人がスクリーニングでMMG検診を受けておられる国では自己チェックも常識として行われている可能性が高いと思われます。わが国では…どうですか?皆さん自己チェックをしていますか?

AIに「この表が各国の取り組みの違いを明確に示し、政策改善の参考になることを願います」などと指摘されてしまうのは少し情けない気がしますね。

2024.12.19

(この記事は乳がん治療後日の浅い方むきの記事になります。)

乳がんの術後にホルモン剤や抗がん剤を追加されておられる方は多いと思います。手術は成功です、がんは取れました、そういわれたのになぜその後に治療が必要になるのでしょうか?それは微小転移と言われる考え方によります。

微小転移、それは一言で言えば目に見えない転移です。

現代の医療においてもがん診断、がん治療には限界があります。微小ながんの検査、発見もその一つです。体の中で発生し、潜んでいる微小ながん。現代の検査機器ではどうやっても見つけることができない微小ながん、そしてそれが原発巣のがんからの転移巣であった場合、それを微小転移と呼びます。ちなみに

巣という字を当てるのは、がんが細胞単位ではなく、特定の臓器や部位に根付き、そこで増殖し、小さいながらも腫瘤を形成していることを示します。がん細胞が単独で骨髄や、血液中に浮遊している、それが発見されてもそれは転移巣とは呼びません。

したがって微小転移は目に見えない転移と定義されているのですから、それを見つける方法はない。しかし確実に存在している。している方がおられるから、手術で乳腺を全摘、あるいは部分切除でも完全に取り切ったとされた、そのあとから何年も経過して、微小転移が顕在転移となり、発見されることになるのです。そして術後に使われるホルモン剤や、抗がん剤は、この微小転移の根絶や増殖抑制を狙って投与されています。術後の放射線治療も同様です。局所に残る微小転移を狙って照射しているのです。

裏を返せば、こうした微小転移の有無をはっきりと同定できる検査が開発されれば、術後に苦しい抗がん剤を投与されたり、長期にわたるホルモン剤を飲用する必要はなくなります。

現状ではしかし微小転移の有無をはっきりさせる検査が存在しないので、リンパ節転移があった、HER2陽性だった、トリプルネガティブだった、Kiの数値が高かった、など再発のリスクが高い患者さんを選んで、そのすべての患者さんに抗がん剤、ホルモン剤、そして局所には放射線治療を施行しているのです。

ctDNAは、circulating tumor DNA(循環腫瘍遺伝子)の略です。血液やリンパ液中に存在する、腫瘍細胞由来のDNA断片を指します。がん細胞が死んで壊れたり、血液中に流れ込んだりすることで、がん細胞の核の中にある遺伝子情報、つまりDNAが断片的になりながら、血流中に放出されます。

DNAは二重らせん構造をとっており、細胞が分裂する際には全く同じものがコピーされます。コピーが簡単にできる物質なのです。これを利用して現代の技術ではたとえ微小かつ微量なDNAであっても、コピーにコピーを重ねていくことで、1→2→4→8→16→32ととんでもない量のDNAに増幅することができます。そしてそれを検出、分析可能なレベルまで増やすことができるのです。これを利用して血液中にわずかに流れ込んでいるがん細胞由来のわずかなDNA断片を発見しようとする検査、これがctDNA検査です。ctDNA検査は、がんの診断、予後の予測、治療効果のモニタリング、再発の検出などに利用される「リキッドバイオプシー(液体生検)」技術において重要な役割を果たします。現状は早期がんの発見までは応用が難しいとされていますが、微小転移の発見において、強い期待が寄せられているのです。

ctDNAにはいくつか特徴があります。

1 腫瘍の特定の遺伝子変異や、遺伝子そのものに異常はなかっても、異常な発現や活性化の変化も見つけることができる 2 通常の血中DNA(cfDNA, circulating free DNA)に比べて、ctDNAはがん患者で特異的に検出される 3 非侵襲的に採取できるため、患者への負担が少ない。

2024年サンアントニオ乳がんシンポジウム(SABCS)において、アルバート・グリンシュパン医学博士(ボストンのダナ・ファーバー癌研究所乳がんセンター)から、これに関して新しい発表がありました。第2相PELOPS治験(NCT02764541)のデータからの発表です。

原発性ホルモン受容体(HR)陽性の早期乳がん患者において、こうした患者さんを術前に検査すれば超高感度循環腫瘍DNA(ctDNA)検査により一定量以上のctDNAを特定できることが示されました。もちろんこのctDNAはこの段階では、もともとある原発巣からのDNA断片なのか、それとも微小転移から流れ込んでいるDNA断片なのかはわかりません。

そしてこうした患者さんに手術前にホルモン治療を施行します。そしてctDNA量の動きを見るのです。

結果としてctDNA 量の動きは、術前内分泌療法(ホルモン治療)後、手術を施行し、最終的に得られた病理学的腫瘍サイズの大きさと残存癌量 (RCB) スコアの高さと関連していました。このことは術前内分泌療法後の持続的な ctDNAの高さは再発率の高さと関連していることを意味します。病理学的腫瘍サイズやRCBスコアが再発率と相関することはすでに証明されている事実だからです。

つまりホルモンレセプター陽性の早期乳がんに対して、術前にホルモン治療を行い、その間のctDNAをモニターすることで、原発巣にせよ、微小転移巣にせよ、ホルモン剤に対する感受性がわかり、そして治療後にホルモン剤が効かないことにより、増大が継続し、いずれは顕在化する微小転移の存在も予想できる、としたのです。

逆にctDNAが低くなった、検出できなくなった方であれば、念のため、抗がん剤をしておく、ことも、ホルモン剤を念のため、10年以上継続しておくこと、も不要とできます。非常に高額、かつ副作用も無視できないCDK4/6阻害剤(ベージニオ🄬やイブランス🄬)も省略できることになります。

フェーズ2 PELOPS試験には、ステージI~IIIのホルモンレセプター陽性、HER2陰性乳がん患者49名が参加しました。これらの患者さんが術前内分泌療法とパルボシクリブ(イブランス)の併用、または術前内分泌療法単独のいずれかにランダムに割り付けられました。

術前内分泌療法は手術まで6か月間実施されました。治療開始前、そして手術前に血漿サンプルが採取されました。53人の患者から合計98の血漿サンプルが分析され、サンプルの94.9%(98サンプル中93サンプル)で検査が可能であり、治療開始前、そして手術前のctDNA検出率は、それぞれ38.8%(49サンプル中19サンプル)と13.6%(44サンプル中6サンプル)でした。(筆者注:ホルモン治療によっておよそ半数でctDNAは検出できなくなるようです)

内分泌治療前では、患者の 19% で ctDNA 陽性が示され、患者の 30% で ctDNA 陰性が示されました。

内分泌治療後では、患者の 6% で ctDNA 陽性が示され、患者の 38% で ctDNA 陰性が示されました。

つまり20% (n = 8/40) の患者で、内分泌治療によって術前までに ctDNA が消失しました。

RCB スコア 3 の小葉乳がん患者 14.6% (n = 6/41)では、内分泌治療前、内分泌治療後の両方でctDNA が存在していました。これらの 6 人の患者のうち、67% (n = 4) は手術後 3 年以内に転移性乳がんの再発を起こしました。しかしこれらの患者でにおいても、腫瘍分画レベルが内分泌治療前よりも治療後に低下しています。

(腫瘍分画レベル(tumor fraction)とは:血液などの体液中には、正常な細胞由来のDNA(cfDNA: 細胞遊離DNA)と腫瘍細胞由来のDNA(ctDNA: 循環腫瘍DNA)が混在しています。「tumor fraction」は、この中で腫瘍由来のDNAが占める割合を示します。例えば、全DNAのうち20%が腫瘍由来であれば、tumor fractionは20%となります)

内分泌治療前にctDNA陰性であったのに、内分泌治療後にctDNA 陽性となった患者はいませんでした。

40人の患者において、ctDNAの動態は、内分泌治療前+治療後+のctDNA++、内分泌治療前+治療後-のctDNA+-、内分泌治療前-治療後-のctDNA--に分類できます。ちなみにctDNA-+は一人もおられませんでした。

今回の研究では全体の15%の患者さんがctDNA++であり、そのうちの66.7%が3年後に遠隔再発しました。

今回の研究のctDNA+-、--の方は65%であり、その方の内 3.8%が3年後に遠隔再発しました。

要約: 内分泌治療を行って、手術直前にctDNAが検出されないような方では、微小転移がなくなっている、あるいはコントロールされている可能性が非常に高い、と考えられます。

こうした患者さんでは、術後の補助化学治療を省略できる可能性が高いといえます。逆に内分泌治療をしてもctDNAが以前検出された方では、抗がん剤治療を加えるなど、さらに集学的な治療を施行しておかなければ、遠隔転移、つまり微小転移がコントロールできず、数年後に顕在転移としてあらわれてくる可能性が高い、と言えます。

2024.12.06

AI(アロマターゼ阻害剤、フェマーラ アリミデックス、アロマシン)を飲まれている方で骨粗しょう症のお薬を併用されている方も多いと思います。その多くはすでにどこかで骨塩定量という検査を受けられて、骨粗しょう症と診断されておられる方だと思います。骨粗しょう症ではない、とされているが、予防的にお薬を飲まれておられる方もいるかもしれません。ただすでに診断されておられる方は、先に述べたロコモティブシンドロームの予備軍なので気を付けないといけません。

SERM(タモキシフェン)を飲まれている方が、婦人科で子宮内膜が厚くなっていると指摘された、それ自体ではがんだと言われているのではありません。子宮がんの検診が難しいという意味になります。そして実際その確率が上昇しています。

AIを飲まれている方が、骨粗しょう症と指摘された、それ自体骨折している、あるいはロコモティブシンドロームというわけではありませんが、そうしたことが起こりやすい、そして要介護になりやすいという意味になります。そしてその確率が上昇しています。骨折そのものでは直接的な死亡原因になりませんが、ロコモティブシンドローム、そして要介護になればそのことで死亡率も上昇します。

SERMを飲んでおられる方ではだから婦人科での定期検診が必須です。もちろん飲まれておられなくても受けた方がいい。子宮体がんは早期発見されればまず治癒できます。またタモキシフェンを終了すれば子宮内膜は速やかに薄くなっていきます。

AIを飲まれている方も、きちんと荷重運動を心がけ、日光を浴びてバランスの良い食事を心がければ進行を限りなく小さくすることはできます。ただAIをやめてももとにもどる、というものではありません。もともと女性は加齢性の変化で骨粗しょう症を起こしやすい。いったんロコモティブシンドロームに至ってしまえば、なかなか元の状況に戻れません。手術や投薬を行っても、です。運動能力は骨だけではなく、筋肉や神経、そして脳の働きの協調作業なので、どこかが衰えればどこかが元気であっても引っ張られて悪くなるからです。逆もまたしかり、他が元気でもどこかが悪ければ引っ張られて悪くなる。

それを踏まえたうえで、骨粗鬆症に対しての投薬について考えてみたいと思います。

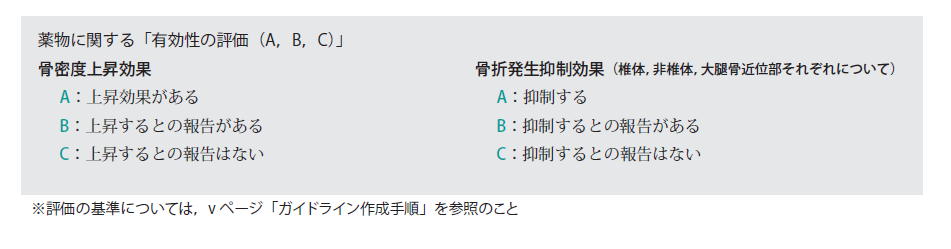

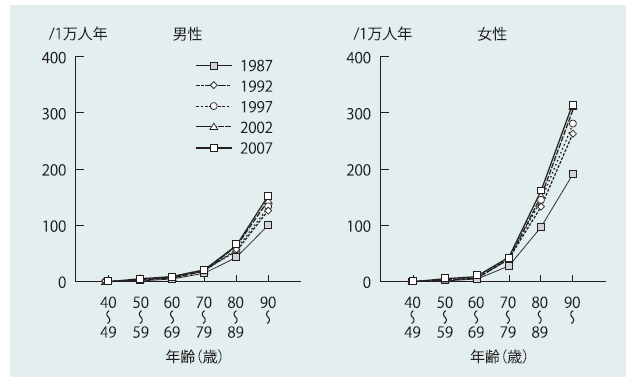

上記の表ははすでに触れました、日本骨粗鬆症学会のHPに無料で公開されていますので、必要でしたらそちらでご覧ください。

http://www.josteo.com/ja/guideline/doc/15_1.pdf

もしすでに骨粗しょう症で加療を受けておられる方がおられたらお薬手帳を読まれればこれと照らし合わせができるでしょう。

上の表をみればカルシウムを飲んでもそれ単独では効果が証明されていないことがわかります。ただ多くの場合こうした薬剤は併用して出されているのでその点では注意が必要です。

また大腿骨近位部骨折について大体はCランクにされていますが、前回触れました通り、頻度自体が椎体骨折よりも少ないため、データが十分でない可能性があります。そこで骨密度の上昇効果がAで、椎体骨折の抑制効果もAであれば、効果としては十分と判断しても問題ないと思われます。

デノスマブはオールAのお薬ですが、乳がんの骨転移の際に使われるお薬なので一般的ではありません。副甲状腺ホルモン剤も一般の骨粗鬆症に対して処方されることはまれでしょう。

ここでSERM(タモキシフェンもこの仲間)がダブルAであることは注目に値します。女性ホルモン単独ではなかなかダブルAになっていませんが、SERMはダブルAです。

それ以外でダブルAが期待でき、一般にもよく処方されているのは”ビスフォスファネート”でしょう。乳がんでAIを処方されておられる方でなくても、骨粗しょう症の女性にはほぼこれが処方されていると思います。

でもこのビスフォスファネート、副作用はないのでしょうか?

実は代表的な副作用が二つあります。腎障害と”顎骨壊死”です。

腎障害は内科で見てもらうしかないでしょう。

顎骨壊死ですが、私自身、担当させていただいた患者さんの中でも多く経験しております。その意味から稀ではなく、決して無視できない副作用と考えています。

乳がんの患者さんを診療していると歯科の先生からよく問い合わせをいただきますが、たいていはビスフォスファネートの処方歴に関するものです。それも顎骨壊死を起こして受診したからではなく、普通の齲歯や歯槽膿漏などで、みなさんもよく受けておられる治療や処置を行う際に問い合わせをいただいています。それはこうした一般的な歯科治療を行うに際して、このビスフォスファネートが悪さをするからなのです。それは最終的に歯科治療を行うことで、顎骨壊死の引き金になるような悪さをしてしまうのです。

ビスフォスファネートは上の表にも示しましたが、何種類もあります。しかしそしてそのすべての添付文章の副作用の欄に顎骨壊死の記載があります。これは薬剤の性質上、避けようがない副作用だからです。

「骨は生きている」 よくそう言われます。

石のように死んでいるのなら、骨は骨折しても再生できないはずです。

生まれたての赤ちゃんにも骨はあります。そして成長に応じて骨も大きく、長くなっていきます。つまり骨は石のようなものではなく、常に変化しているのです。これは造骨細胞と、破骨細胞のふたつの細胞のコンビネーションによります。

骨はもともとカルシウムの貯蔵庫として発生し、陸上生活を送る進化をした際に体を支える役割を持ちました。順番としてはカルシウムの倉庫の役割の方が優先で、先です。

造骨細胞は骨を作る、というよりもカルシウムをそこに蓄える、破骨細胞はカルシウムを倉庫から持ってくる役割を持ちます。これが非常によくできていて、陸上生活を送るように進化してからは、この二つがうまく働いて、いい具合に骨の形、大きさを調整しています。そして折れたり、ひびが入った際にはダメになった部分を壊し、新たに作り直すことをやっているのです。

たとえば成長に合わせて骨を大きくする際に、造骨細胞だけではうまくいきません。それだとバームクーヘンや木の年輪のようにただただ周りに骨が引っ付いていくだけになります。単純な構造しか作れない。小さな骨がそのまま大きな骨に入れ替わったように変化するのは不要なところ、ダメになったところはいったん壊して、一から作り直す、その絶妙なバランスがあるからできることなのです。

ビスフォスファネートはこの破骨細胞の働きを阻害する薬なのです。

だから歯という自分の力ではもともと治せない骨の一部を扱う歯科医の先生には鬼門になります。齲歯でかぶせる、かぶせを直すなどだけならいいのですが、例えば抜歯、インプラントなど、あごの骨に関係する治療が必要な場合、あごの骨を自分で治してくれる働きが弱っている方では治療の難易度が飛躍的に上がるのです。特に歯科治療では口の中でいったん骨がむき出しになります。というよりも歯はそもそもむき出しの骨です。骨髄(歯髄)にも治療は及びます。

ここに細菌感染が及ぶ、あるいはすでに及んでいる場合、もともと治療が難しいだけではなく、造骨細胞、破骨細胞の絶妙なコンビネーションが期待できなくなってしまうと、まるで切創を縫合し、糸を抜いても全く傷がついていない、開いてしまう、そんな状態に近くなってしまうのです。

顎骨壊死はその最終的な状況で、あごの骨が溶けて、壊死してしまうことを言います。口腔外科の先生が何とか他から骨を持ってきたり、健康な骨をつないでブリッジのようにボルトで固定したりしてみるのですが、その骨自体を治す働きが阻害されているので、根本的には治療できないのです。

その時点から咀嚼、つまり食事をとることがずっと障害されることになります。これは決して無視できない重篤な副作用だといえます。少なくともこうした副作用を知らないで長期に飲用し続ける薬ではないと思います。

翻って、AIで骨粗鬆症をおこしても、ビスフォスファネートを飲めばいい、骨粗鬆を起こすかもしれないけれど、ビスフォスファネートを予防で飲んでおけばいいだろう、とはとても思えないのです。

たいしてSERM タモキシフェンは骨保護作用を持ちます。

どうですか? SERMか、AIか、決められなくなったでしょう。

その人その人の年齢、健康状態による、主治医としっかり話し合わないと決められないはず、私がそう言っているのがこれでわかっていただいたのではないでしょうか。

2024.12.05

骨粗しょう症は、長命な方の多い日本人ではほぼ国民病と言っていい状況ですので、そのための学会(日本骨粗鬆症学会)も存在します。そしてその学会が提案した予防と診断のためのガイドラインもあります。これは無料で誰でも見ることができます。

ただ裏を返せばそれだけ問題にもなっているということになります。

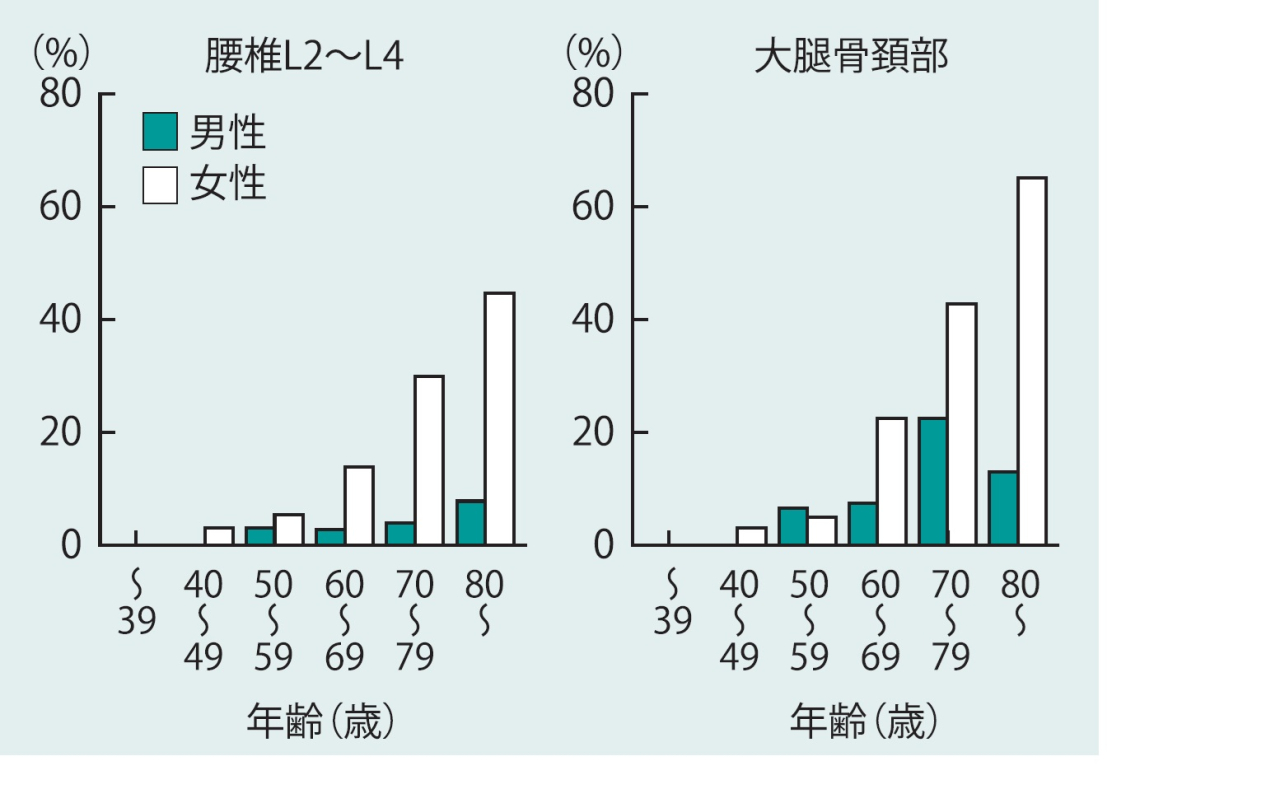

下記はそのガイドラインで示されている骨粗しょう症の年齢別有病率(左)、そして骨粗しょう症の発症率(右)です。題名は違いますが、同じことです。

かなり高いことがわかります。60歳台になればほぼ20% 70歳台で40%と増えています。

ちなみに左は日本骨代謝学会の基準をもとに行われた大規模調査の結果からのデータです。右はWHO基準に基づいて行われた調査結果から作成されたデータになります。WHOの方が基準が厳しいことがわかります。WHO基準に当てはめると男性ではほとんど発生していないことになるそうです。このように基準によっては%が変わってしまいますが、この年齢では大体この%の方で、骨はいつ骨折を起こしても仕方ないレベルで脆くなってしまっているというふうに見ることができます。

検査をして骨がスカスカですよと言われていい気持ちはしませんが、かといって痛みもなく、何も起こらないのなら、放置していても問題はないでしょう。それが椎体の圧迫骨折や、それこそ大腿骨頭部の骨折となって実際のイベントの原因となるから問題なのです。それが起こればその後の生活の質が著しく低下し、最悪寝たきりになってしまいます。

こうした骨折ですが、直せばいいじゃない、と思われる方も多いでしょう。確かにそのために手術もなされています。ただ手術をするにせよ、ギブスを巻くにせよ、固定するにせよ、また元に戻るようであれば最初からそう簡単に骨は折れないのです。ちょっとした尻餅、かるい転倒などで骨折するのにはそれなりの理由があります。だからそう簡単には治癒はしません。ボルトで補強したり、チタンで入れ替えたりが必要になることが多い。

しかし前回も述べましたが、そのボルトを固定する骨、チタンを差し込む骨もまた脆くなっているので、思ったようにもとには戻らないのです。そうして手間取っているうちに今度は筋肉が落ちていきます。筋肉が落ちれば骨への負担はさらに増えます。女性はもともとの筋肉量も骨量も男性よりも少ないので余計に症状も、骨折も起こりやすいのです。

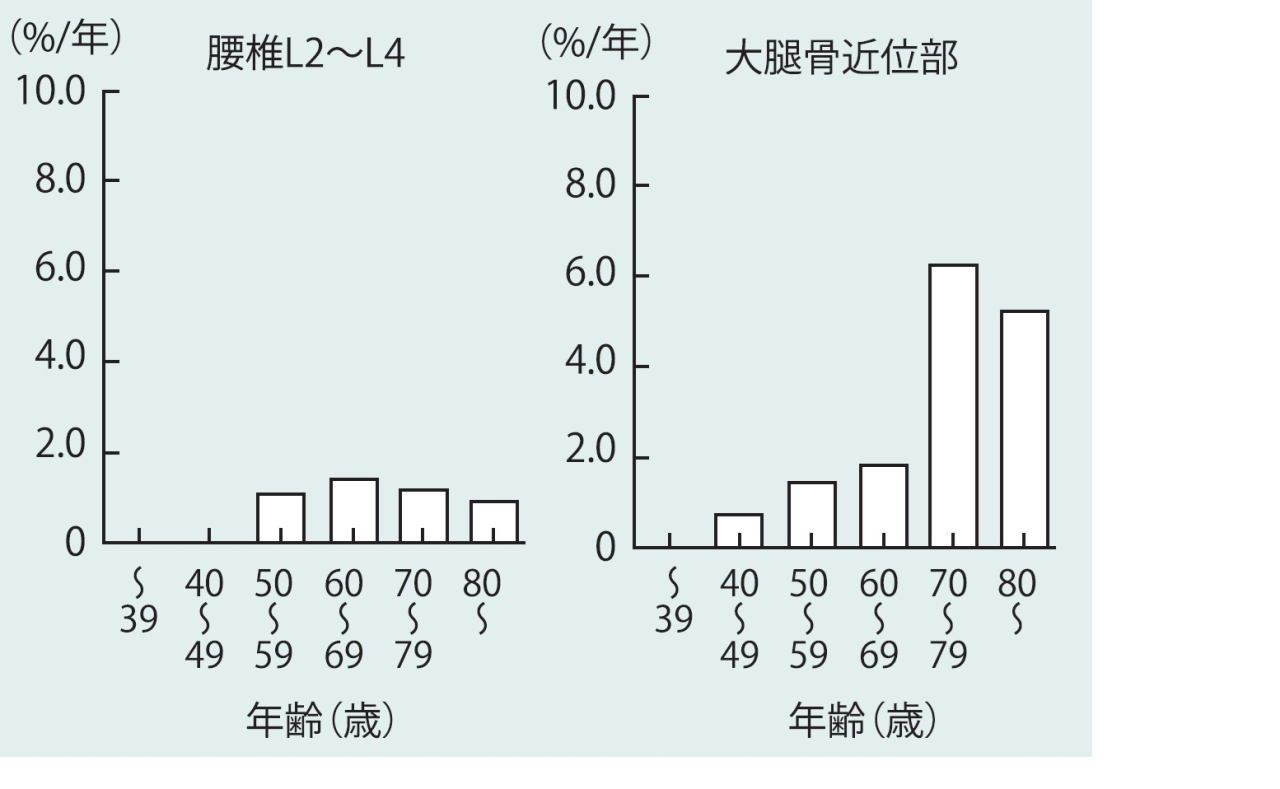

おそろしい大腿骨近位部骨折ですがどれくらいの頻度で起こっているのでしょう。

2007年の大腿骨近位骨折の発生としては148,100人であり、男性31,300人 女性116,800人で圧倒的に女性に多く発生していることがわかっています。1年で11万人はすごいですね。グラフは年間で1万人当たり何人に起こるのか(100人で1%)、なので、60歳代女性で0.数%、70歳代でも0.5%前後ですね。

椎体骨折はどれくらいかも出ています。10年間の累積発生率でみると、60歳台男性で5.1% 女性で14%、これが70歳代では10.8% 女性で22.2%まで上昇するそうです。大腿骨骨折よりは多いですね。

タモキシフェンをAIにすれば、理論的にこうしたイベントに遭遇する確率が1.5倍に上がることになります。直接命に関係ない? でもこれ無視できないように思いませんか?

身近におられませんか?腰の骨を手術された方、大腿骨を手術された方、その後元気に元通りに歩かれていますか?痛みはなくなっていますか?そうなっていないのではありませんか?

ロコモティブシンドロームという言葉があります。これは世界に先駆けて超高齢化社会となった我が国が、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態」を指します。移動機能とは立ち座り、歩行、階段昇降など身体の移動にかかわる機能を意味しています。

2013年の厚生労働省「国民生活基礎調査」によれば、要支援・要介護認定の原因疾患は、脳血管障害21.5%、認知症15.3%、転倒骨折11.8%、関節疾患10.9%、脊髄損傷2.3%です。運動器の障害の原因を合わせると25%となります。これは脳血管障害、認知症を上回る計算になります。脳血管障害、認知症は予測も予防も難しいため、特に転倒、骨折を予防することは介護予防のキーになります。

骨粗しょう症が骨折の最大の危険因子であることは広く知られています。

骨粗鬆によって引き起こされる骨折の中でも、大腿骨近位部骨折は単に移動能力や生活機能を著しく低下させることはよく知られています。ただ低下させるだけではありません。実は死亡率も上昇させるのです。骨粗しょう症は生命予後に対しても著明な影響を呼ぼしていることはすでに明らかになっています。

低骨密度で椎体に変形のある高齢女性では死亡リスクがハザード比で1.49になることがわかっています。これは逆に骨密度を高く保ち、椎体の変形がないようにすれば死亡リスクをハザード比で0.67まで抑えるということになります。

タモキシフェンをAIに変更することでの死亡抑制効果は0.8なので、それによって骨粗鬆を招き、椎体変形まで至ってしまうとその効果は下手をすると帳消しになるよりも悪いことになるとも言えますよね。

前回もお話ししたことをここでもう一度提示します。

「いやいや、効果は差がなかったとしても、副作用がダメだよ。子宮体がんの方が、骨粗鬆より恐ろしいからね。だって命がかかっている。やはりAIの方がいいね。」

子宮体がんは命に直結する。骨粗鬆症は命にはかかわらない、だから副作用の観点から見てもAIの方が安全だ。

少なくとも単純にそれを言い切ってしまうことはできません。少なくとも10年間飲用し、その間も、そしてその後も加齢を重ねていくことを考えるならば、上記のことを考慮に入れず、断定してしまうことは明らかに間違いなのです。

わかった、わかった。確かに骨粗鬆症も怖いことはわかったよ。

でも私は幸いなことに主治医から骨粗鬆のお薬をもらっている。だから大丈夫じゃないかな。

次回はこの薬についてさらに話をしていきたいと考えています。

2024.12.05

SERM(タモキシフェン)を飲んでおられる方で、最も恐ろしく、注意が必要なのは子宮体がんの確率を上げてしまうことです。その確率はもともとが1000人に1人というものなので、乳がんの再発よりも恐ろしくはないといえばそうですが、無視できるものではありません。

ただここで注意してほしいことがあります。SERMを飲んでいる方では子宮内膜が厚くなり、ポリープがよくできます。ポリープは簡単に切除できることが多く、定期検診をされていれば問題になることは稀です。しかし、子宮内膜が厚くなると、婦人科の先生はそれを気にされており、検診を受けられた皆さんに「厚くなっていますね」と指摘されることも多いと思います。

ただ指摘された方、それはほぼ閉経されている方に限定されているはずです。生理が来れば、子宮内膜は厚くなっていたとしても剥がれ落ちてなくなってしまうからです。

閉経されている方では生理は来ません。ただエストロゲンの働きも落ちているため、そもそも子宮内膜が厚くなることもありません。エストロゲンが子宮内膜を厚くして、受精卵が来ることを待ち、排卵後には黄体ホルモンがその内膜を保っているのですが、受精卵がやってこないとやがて黄体ホルモンが少なくなり、内膜が剥がれ落ちる。そして次の受精の準備に入る。これを閉経前の女性は毎月繰り返しています。閉経後の女性ではそのサイクルがなくなっており、そもそも子宮内膜は厚くなることがないのです。

ただSERM、特にタモキシフェンはE1レセプターと呼ばれる骨と子宮にあるレセプターに対してはエストロゲン作用を持つため、子宮内膜をずっと厚く保つ働きが持続することになります。もちろん骨にも同じ作用があります。ただ不思議とE2レセプターを持つ乳腺には抑制的に働くのです。

このため閉経後にタモキシフェンを使用している方では何らかで生理がくるか、起こさせない限りは子宮内膜が厚くなり続けることになります。

子宮頸がんの検診は若い方に行われますが、子宮体がんの検診は閉経後に主に行われるのはこれが理由です。生理がある方では定期的に内膜が剥がれ落ちるため、子宮体がんが発生する確率が低いのです(決して0ではありません!)

子宮体がんの検診、これはたとえば超音波検査を用いて、子宮内膜に”厚い”ところがないか、を調べることで行われます。閉経しているので子宮内膜は全体に薄いはず。だから厚いところがあればそこは怪しいことになります。だからそこから細胞をとってがん細胞がないかどうか調べる、それが基本的な考え方です。しかしタモキシフェンのために子宮全体で内膜が最初から厚かったらどうでしょうか?

どこを調べていいかわかりません。全部から細胞をとって調べる? それしかなくなってしまうのです。

「子宮内膜が厚くなっていますね」 その言葉は「=がんが今にもできそうです」という意味ではないのです。「検診が難しく、早期で見つけるのが難しい状況です」という意味が正しいと思います。ただ先生の不安は皆さんにすぐに伝わりますよね。そしてそうであったとしても不安は消えないと思います。がんは命に関わる病気ですから恐ろしいに決まっています。

そしてそうだからこそ、子宮筋腫や他の病気ですでに切除されて子宮がない方、閉経前でタモキシフェンを飲んでいても時々生理が来ている方では子宮体がんの心配は飲んでおられない方と変わらないこともわかると思います。そういう方では副作用を理由にタモキシフェンを避ける理由はありません。

日本で使用されているAIは主にアリミデックス、フェマーラ、アロマシンの3種類があります。このうちのどれかを飲まれている方も多いと思います。

先に述べましたが、タモキシフェンとAIのどちらががんの再発の抑制効果が高いか、についてはもう決着がついています。AIがより高いです。タモキシフェンを飲まれていて再発される方が10人おられたなら、AIであれば8人で済んだはずです。2人とはいえ大きい。

ただこれはステージ、乳がんが早期であったか、進行がんであったかによって、考え方が変わります。例えばルミナールAタイプと呼ばれるホルモン剤がよく効く乳がんがステージ1で見つかった場合に、10年で再発が起こる確率は4%前後しかありません。100人で4人といえます。これが全てAIを飲んでいたとします。もしタモキシフェンであったならそれは5人に増えます。その差は1人です。100人の患者さんのうちタモキシフェンをAIに変更することで利益を受けるのはたった一人。それ以外の方はタモキシフェンでもAIでもどちらにせよ再発したし、再発しなかった。

もともと再発する可能性がほとんどないであろう、ステージ0、非浸潤性乳管がんの方や、pT1a-b(乳がんの腫瘍径が1cm以下)の方ではなおさら乳がんが再発する確率は下がります。その場合タモキシフェンをAIにするメリットはほとんど無視できるレベルになります。

いやいや、効果は差がなかったとしても、副作用がダメだよ。子宮体がんの方が、骨粗鬆より恐ろしいからね。だって命がかかっている。やはりAIの方がいいね。

問題はそこなのです。そうでしょうか?

子宮内膜が厚くなっても、それを婦人科の先生に指摘されない限り、症状はないはずです。

骨粗鬆も原則調べない限りわからない。ただ骨粗鬆が進むと、たとえば椎体の圧迫骨折(ご高齢女性が腰が曲がったり、亀背になったりする、あれです)が起こりやすくなります。当然つらい腰痛が起こります。もっとも恐ろしいのは大腿骨頭骨折です。骨粗鬆をベースとしてこれが起こると、自然に癒合して元に戻ることはありません。手術をしてボルトで固定したり、チタンでその部分を置換したりしないといけない。しかしもともとシロアリに食われてぐずぐずの柱の、折れた部分だけを新しくしても、それを固定する部分もまたぐずぐずなのでなかなか元通りにはいかない。安静期間も長くなる。そうこうするうちにそれを支える筋肉が衰えてしまってなおさら骨に負担がかかるようになる。こうして寝たきりへと移行していきます。

たとえば、ホルモン剤がよく効くタイプのルミナールAだとして、ステージも1だとして、ご年齢が60歳だとして、これから10年ホルモン剤を飲まなければならないとします。そしてもともと腰痛があり、普段からシップを貼ったり、痛み止めを飲んでいるとします。

タモキシフェンにするか、AIにするか。AIの乳がんの再発抑制の恩恵にあずかるのは100人に1人として、腰痛を我慢しながらAIを飲み続けられますか?10年ですよ。

ちなみに前述しましたが、タモキシフェンはそれ自体が骨を守る働きがあるので、骨粗鬆のリスクは10点対7点でAIよりもタモキシフェンの勝ちです。

「それならば腰痛がひどくなるまでAIで頑張って、もう無理、となったらタモキシフェンにします。」

それもありです。ただその時点ですでに”AI一択”とは言えなくなっており、個別に判断して選択していることになります。このようにSERM(タモキシフェン)なのかAIなのかは単純ではなく、個別の患者さんごとに知恵を絞って考えないと決められない、それがわかっていただけたのではないでしょうか?

「いや、先生、最初から骨粗鬆のお薬を出しておいてくれたらいいじゃないですか?」

そうですね。たしかに。しかしもともと腰痛があるような高齢の女性は、骨粗鬆のお薬はすでに飲んでおられるのではないでしょうか。それでよくならないから、腰痛があるのでしょう。

そもそもお薬で骨粗鬆は本当に防ぐことができるのでしょうか?

2024.12.03

この話題、今まで何度も何度も取り上げてきました。けれども難しい。どうやっても簡単にはならないのです。それでも皆さんによく質問もされる話題です。10年という長期間付き合われる薬だから当然です。また一から話をしてみようと思っています。

難しい話を簡単に話をすると、どうしても無理が出ます。極端な物言いになったり、誤解を生んでしまうこともあり得ます。あくまで自分の主治医と話し合って決めていくことが原則のことなので、それだけはご了承のうえ、興味がある方はお読みください。

乳がんには種類があります。

その種類の分け方において、もっとも治療において影響を与える分類といっていいものが、ホルモンレセプター陽性乳がん(HR+とします)なのか、陰性乳がん(HRー)なのか、です。

一般的にHR+はおとなしい乳がんで予後がよく、HRーは進行が早く予後が悪いとされてきました。そしてHR+はホルモン剤が効く、抗がん剤は効きにくい、HRーはホルモン剤は効かない、抗がん剤が効く。HR+ならまあよかった、予後もいいし抗がん剤をさせずに済む、と思っておられる方も多いかもしれません。ただどちらも進行して見つかったならば予後は悪く、抗がん剤は必要です。そうなれば、HR+であれば延々とホルモン剤を飲まないといけない分、HRーより悪いじゃないか、とも言えます。そんな単純なものはありません。

90円のほうれん草と100円のホウレン草なら90円の方が安い。でも90円の方がちょっと葉の色が悪い、古いから日持ちしないかも。50円なら今日買ってもう使っちゃうけれど、今日はカレーだし。みたいな。

安いとしてもどれくらい安いか、安い分古いならどれくらい古いのか、いつ使うつもりがあるのか、など、皆さんホウレン草一つでも考えるのではないですか?今回は自分の命と人生がかかっています。

AIがSERMよりも効果が高い、といってどれくらい高いの?

副作用があるっていうけれどどういう副作用なの?

それを詳細に知らなければどっちのホウレン草がいいか、一概には決められないはずです。ただその分考えることは相当に難しくなってしまう。

「うーーん、わからない。お父さん決めて!」

「えっ!わしが?わしが決めるの?わしどっちでもいい。」

「この役立たず!」

なんて冗談ですが。

この話題、何度も何度も手を変え品を変え、書いてきました。付き合ってくださった(付き合わされた)皆さんも多いと思います。

たとえばそこで触れたとおり、代表的なアロマターゼ阻害剤はハザード比にして0.8前後の再発抑制効果を持ちます。ハザード比 0.8というのはどういうことか。SERMでは10人再発するような患者さん群にAIを投与すれば8人にまで減らすことができる、という意味です。

それならAI一択でしょ。命に代えられるものはない。TAMを使う理由がわからない。

その気持ちはわかります。ただほんのひとつ前のブログ、これとんでもなく難しいことを書いていますが(自覚しています)、オレンジ色の燃える抗がん剤と恐れられるアンスラサイクリン系の薬剤、これ、髪の毛が抜けて心臓にまで害を及ぼす恐ろしい副作用をもちますが、10年無病生存率で見たときに使うのと使わないのではハザード比にして0.83の乳がん死抑制効果を持ちます。それなら迷わず全員にアンスラサイクリン系の薬剤を使うべきだ、となりませんか? 0.03違う? そういう問題ではないでしょう。実はAIとSERMの比較では、ハザード比の報告は0.82から0.86まで幅があります。0.8ぴったりじゃない。

ハザードからみればアンスラサイクリン系の薬剤は使った方がいい。それでも世界中の医者がなんとかアンスラサイクリン系の薬剤を使わない方法はないか、と努力している。そうです。副作用が強いからです。

いや私AI飲んでいるけれど、副作用なんてないけれど。

それならいいんです、AIで。ただ、それ、何年飲んでいますか?これから何年飲みますか?

いまホルモン剤は10年飲むように言われている方が多いでしょう。実は10年とするならば15年飲むことも選択肢に入ります。乳がんは10年たっても、15年たっても再発することはありますから。

そしてAIは長期に飲用すれば骨粗鬆を引き起こします。これも先に触れましたが、AIはSERMよりもハザード比0.8で再発を抑制するが、SERMはAIよりもハザード比0.66で骨折を抑制します。これ結構高くないですか?

骨折と命を比較するの?命の方が大切に決まっているじゃない?

そうですか? ずっと続く腰痛に悩まされても? 大腿骨頭骨折って、寝たきりの原因になりやすいです。治ればいいですが、骨粗鬆って、折れた骨だって治りにくい。折れた骨をボルトでつないでもそのボルトを止めるところも骨ですよ。シロアリに食われた柱が折れたからと言って、強い鉄骨で間をつないだら、そこはもう折れないけれど、その上下でまたおれるみたいな。そんなに簡単に治るなら寝たきりのお年寄りはいません。寝たきりで長生き・・・したいですか? 私は嫌です。

だから私は骨粗鬆の薬を飲んでいます。

骨粗鬆って、そもそも薬で治るんですかね? では寝たきりのお年寄りがおられるのはなぜ。予防はできるとされますが、その骨粗鬆のお薬の副作用はないのですか?

どうですか?決められなくなってきましたね。

なにがいいたいんだ!? さっぱりわからん!

有難うございます。それが言いたいことなのです。

SERMとAIのどちらが乳がんの再発抑制効果が高いかは決着がついています。10:8でAIの勝ちです。

それでも私はSERMとAIのどちらがいいかは、まだ決着はついていない、と考えており、それが言いたいことなのです。だから皆さんが私のブログを読めば読むほどどちらがいいかわからなくなる、それで当然なのです。私は原則としてその患者さんごとに細かく考えていかないと、どちらがいいか、画一的に決められるものではないと考えています。充分に考えられて結論が出ているのならいい。でも医者の私ですらこれだけ悩むことを実際に10年という長い期間それを飲用される皆さんが考えなくていいのでしょうか?

乳がんの患者さんとはいえ、もともとの年齢も異なります。乳がんのステージをはじめ、がんの状態も異なるし、その方の骨粗鬆の状態、さらには子宮の有無(術後で切除後)なども異なります。そういう話し合いの元で薬は決まっていかないといけない。それがまるで当たり前のように、まるで選択肢がないかのように決まっているとしたらそれ自体おかしいことです。

ご批判が出ることを覚悟に、ものすごく簡単に、簡単に、下記にまとめました。

| SERM | AI | |

|---|---|---|

| 乳がんの再発抑制 (閉経前) |

比較にならない(AIには効果がない) |

効果が期待できない |

|

乳がんの再発抑制 |

負け 8点 | 勝ち 10点 |

|

副作用 |

負け (1,000人に2人まで上昇) | 勝ち(1000人に1人) |

| 副作用 (骨粗鬆) |

勝ち 10点 | 負け 7点 |

| 副作用 (その他) |

肝機能異常 血栓症 高血圧などで微妙に負け | 更年期障害で微妙に負け |

さて、この副作用ですが、いい加減ものすごく端折って簡単な表にしましたが、これだけではあまりに簡単にしすぎています。さらに考えなければならないことがあるのです。

例えば骨粗鬆ですが、50代女性なのか、70代女性なのか、だともともとの骨量がベースから違うため、単純な比較にはなりません。また5年飲むのと10年飲むのでは、その期間が長くなればなるほど進むだけではなく、年齢も加算されていくのでより強く出てくる可能性があります。人生で10年は長いです。

子宮体がんは怖いですが、SERMを飲んでなければならないわけではありません。検診はいずれにせよ、しなければいけません。AIを飲んでいれば子宮体がんにならないのではない。SERMを飲んでいるから定期的に検診をしていた、だから早期発見できて助かった、ということもあり得ます。

ただ骨粗鬆は飲んでいる限り進みます。定期的に骨塩定量の検査をすれば防ぐことができる、というものではない。加えて子宮体がんの可能性はSERMをやめてしまえば元に戻っていきますが、いったん進んでしまった骨粗鬆はAIをやめたら元に戻っていくというものではありません。

骨粗鬆の進行を防ぐことはできます。特に重要なのは荷重運動とされます。

骨粗鬆のお薬は効果がありますが、それだけで何とかなるものではない。だから寝たきりのお年寄りがいるわけで、筋肉と骨の両方がバランスよく働けなければ骨だけ丈夫でもダメでしょう。腰痛が発生してしまうと、その肝心な荷重運動すらできなくなってしまう。筋肉が弱ればなおさら骨に負担がかかるようになります。そうして寝たきりが完成していくのです。

副作用はもともと複雑ですが、それに拮抗する方法、お薬や生活習慣の工夫、があるかどうかも考える必要があります。また副作用がひどく出たときにホルモン剤をやめれば元に戻るのかどうか、も重要です。

乳がんを抑えるにはAI一択、骨粗鬆は問題だけれども骨粗鬆のお薬を飲んでおけばOK! よほどSERMの子宮体がんのほうが怖い!

そう簡単ではないと思います。

次回ではその骨粗鬆の”お薬”について掘り下げたいと思います。

ご予約専用ダイヤル

079-283-6103